Vous avez mené une recherche de terrain à Molenbeek, de 2004 à 2007. Quelles étaient vos principales conclusions sur ce territoire et ses habitants à l’époque ?

J’ai pu constater plusieurs dynamiques à l’œuvre. D’abord une dynamique d’autonomie de la part des minorités issues de l’immigration qui se manifeste à travers des pratiques de recherche de survie et d’appropriation du territoire. Elle se manifeste également à travers la construction d’une identité particulière, travaillée par le sentiment d’abandon et d’exclusion, et qui se forge dans un contexte dégradé sur le plan socioéconomique. Cette régulation autonome est révélatrice d’un sujet en gestation, de l’acteur qui cherche à renforcer sa capacité d’action pour construire son territoire et s’offrir une meilleure condition d’existence. Elle est tout simplement une forme de résilience citoyenne et communautaire.

D’un autre côté, on a ce qu’on a appelé une tentative de régulation conjointe menée notamment par l’ancien Bourgmestre Philippe Moureaux. C’est-à-dire qu’il y avait un dialogue de proximité permanent entre les acteurs politiques locaux et les acteurs identitaires [religieux ndlr] qui, à mon sens, permettait de rapprocher les politiques et les citoyens et permettait aussi de tendre vers une sorte de paix sociale. Il est vrai qu’il s’agissait d’une paix précaire, mais cela permettait en tout cas d’atténuer la gravité de la rupture entre acteurs populaires ‑les minorités issues de l’immigration notamment- et acteurs politiques.

L’action politique que j’ai pu observer en est malheureusement restée à une dimension palliative. Elle ne répondait pas aux besoins réels d’inclusion sociale pour la population issue de l’immigration car elle ne portait pas un projet culturel. Elle n’était pas inclusive sur le plan culturel. Elle n’était d’ailleurs pas non plus inclusive sur le plan socioéconomique : les indicateurs socioéconomiques sur tout le croissant pauvre de Bruxelles, en particulier Molenbeek, montrent qu’elle n’a pas permis d’améliorer la situation de manière sensible. On n’a pas été jusqu’au bout dans la politique de développement socioéconomique de ces quartiers en déclin.

C’était vos conclusions à cette époque, est-ce que les choses ont évolué depuis ?

Malheureusement, les évolutions restent relatives et insuffisantes. Ce qu’on a pu constater comme évolution, c’est que les effets de la politique de régulation conjointe menée à l’échelle locale se sont avérés très fragiles et temporaires. Ainsi, les rapports entre minorités et politiques, entre minorités et espace politique de manière générale, ont été fragilisés avec le changement de majorité politique [octobre 2012 ndlr]. Aujourd’hui, le risque de fracture entre politiques et minorités est plus que jamais présent. Mais globalement, si les évolutions sur le plan socioéconomique restent très lentes, les dynamiques sociales observées dans cette commune, les inégalités, les risques de radicalisation qui se sont accrus d’une manière surprenante, connaissent des évolutions qui nous interpellent. En même temps, la capacité de résilience de cette population ne cesse de s’accroitre.

Selon vous, il n’y a pas eu un réel projet culturel inclusif dans les politiques menées ces dernières décennies. Qu’est-ce qu’on pourrait faire à ce niveau ?

La politique de cohésion sociale qui a été menée repose sur un postulat de départ qui réduit les jeunes des populations précarisées à la posture de consommateur culturel et non de producteur culturel. On a pris en considération uniquement l’aspect relatif à la privation matérielle en matière d’accès à la culture, mais pas assez la dimension de production, de coproduction et d’appropriation de l’espace culturel. Nous n’avons pas été suffisamment attentifs à la nécessité de promouvoir les différentes formes d’expressions culturelles. Cela constitue la faiblesse des politiques qui ont été mises en œuvre.

Même si on peut malgré tout noter la mise en œuvre d’une expérience toute particulière sur Molenbeek, celle de la Maison des cultures et de la cohésion sociale, globalement, la politique menée n’a pas permis de rayonner ni d’ouvrir des opportunités de production et de participation culturelle plus forte pour cette population. Cette réflexion sur l’opportunité d’élaborer un véritable projet culturel n’a pas été suffisamment travaillée. Les travailleurs sociaux n’étaient ni accompagnés ni soutenus pour coproduire ce grand projet culturel avec les jeunes.

Il faut donc en arriver à prendre en considération cette dimension culturelle dans le cadre du processus d’élaboration et de mise en œuvre des projets de cohésion sociale. Un projet culturel ne peut se réduire non plus à sa dimension d’accès à la culture ou de consommation culturelle, d’occupation du temps libre et de création d’espaces de loisir. Il faut se doter d’un projet visant à faire émerger la figure de l’acteur culturel et à considérer l’acteur populaire et les minorités comme acteurs culturels à part entière à Molenbeek.

Ce serait par exemple le rôle d’organisations d’éducation permanente ?

Effectivement. Et c’est d’ailleurs ce qui manque. On observe l’absence d’une action s’inspirant des principes de l’éducation permanente pour pouvoir, justement, se positionner en tant qu’individu dans le cadre d’une action collective et dans un contexte culturel donné. Il y a peut-être là une certaine part de responsabilité de ces acteurs dans la situation actuelle, acteurs qui ont, en quelque sorte, déserté les quartiers historiques de Molenbeek puisque les grands et anciens mouvements d’éducation permanente y sont malheureusement peu présents.

Concernant les politiques de rénovation urbaine, vous dites que « le territoire n’est pas une coquille vide »…

Les politiques de rénovation urbaine ont mis l’accent sur le bâti donc sur ce qui est visible, sur l’espace physique. Or, l’espace, c’est aussi un espace de sociabilité, un espace culturel, un espace de rapports sociaux, un espace d’inclusion : c’est la place qu’on occupe dans la société. On a mis l’accent sur l’amélioration de l’infrastructure, sur l’embellissement des quartiers et l’amélioration de l’état du bâti, mais on a oublié qu’il y avait des hommes, des femmes et des jeunes qui y habitaient. Ce sont les oubliés de ces politiques qui n’ont pas eu accès à l’ascenseur social. De manière générale, cette politique n’a pas permis l’accès à une meilleure dignité. C’est peut-être aussi un facteur exacerbant ce sentiment de privation et d’exclusion sociale. Toutefois, il est vrai que ces quartiers ont été réhabilités sur le plan urbanistique, ce qui n’est pas négligeable.

Vous évoquez l’idée d’une dynamique générationnelle à Molenbeek, qu’est-ce que cela recouvre ?

Cela renvoie à toute une génération d’individus, relativement jeunes, qui partagent aujourd’hui, dans des cercles de proximité, une expérience de privation, de bannissement ou des sentiments subjectifs d’exclusion. Les membres de cette génération ont vécu ce sentiment d’être en marge de la société et d’être les « mal-aimés » de notre époque. D’une génération d’immigrés ayant subie, de manière discrète, des conditions socioéconomiques défavorables, à une génération nouvelle en quête de reconnaissance en déployant ses capacités de résilience et de débrouillardise, les stratégies évoluent, mais les conditions socioéconomiques restent comparables. Tout cela travaille l’identité collective qui se construit dans le sentiment de stigmatisation et de marginalisation.

Vous travaillez à Charleroi, une commune qui est aussi marquée par des stigmates. Est-ce qu’il y a des parallèles à effectuer entre ces deux territoires et la manière dont ils sont présentés dans les médias ?

Ces deux territoires partagent la même réalité en termes d’exclusion socioéconomique et de réalité sociodémographique. Ils sont marqués par la présence d’une population majoritairement issue de l’immigration qui a vécu l’expérience de privation, d’exclusion, de faibles opportunités d’accès à l’emploi et peut-être aussi de problèmes en matière de scolarité, de décrochage scolaire… Effectivement, en termes d’indicateurs socioéconomiques, ce sont des territoires qui partagent la même réalité. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes et se trouvent ainsi confrontés à la même vision stigmatisante véhiculée par les médias. Cela montre bien la nécessité d’analyser les tensions observées dans les quartiers populaires non pas à travers les déterminants culturels, c’est-à-dire l’identité particulière de chacun, mais surtout à la lumière des conditions socioéconomiques. Sans cela, on ne pourra pas comprendre la gravité de ce qui se passe. Il est nécessaire de porter attention à cette dimension inclusive pour permettre à chacun de trouver sa place dans la société et de lui permettre l’accès à la dignité.

Est-ce qu’il y a quelque chose qui rend Molenbeek spécifique ?

La spécificité molenbeekoise, réside dans cette dynamique générationnelle qui est peut-être moins accentuée à Charleroi. C’est toute une génération qui a subi les conséquences des décennies précédentes en termes de gestion de politiques publiques, qui nous renvoie surtout à l’expérience partagée entre ces jeunes ayant vécu le même parcours d’exclusion et la même réalité socioéconomique. Et de surcroît, ils se trouvent dans un contexte d’accroissement des inégalités dans une ville qui, et de manière paradoxale, offre de grandes opportunités en termes d’emplois. Il faut noter que Bruxelles est le plus grand bassin d’emplois en Belgique, avec une économie qui met l’accent sur la recherche d’une haute valeur ajoutée.

Cet écart entre besoins et demandes de ces jeunes d’une part, et réalités socioéconomiques bruxelloises d’autre part, montre qu’on n’est pas dans un contexte d’égalités des chances permettant à tout un chacun d’accéder de manière égale aux mêmes opportunités. Cette réalité contrastée exacerbe le sentiment de privation et la construction de cette identité négative. Ce sentiment de privation se travaille dans des réseaux de proximité entre jeunes de mêmes réseaux sociaux, de mêmes quartiers. Le processus de radicalité a d’ailleurs été travaillé à chaque fois dans des réseaux de proximité, dans des groupes de jeunes qui ont toujours connu la même réalité. À Charleroi, le contraste social y est vécu de manière moins accentuée. En outre, les mécanismes de contrôle social de proximité semblent bien fonctionner et n’ont pas été démantelés. Ainsi, les « communautés » semblent jouer un rôle important à cet égard.

Quand on parle de « diversité » à Molenbeek, on pense souvent uniquement à la communauté d’origine marocaine alors qu’il y a de nombreuses communautés résidant à Molenbeek. Pourquoi ?

D’abord, il ne faut pas nier la forte présence d’une minorité d’origine marocaine sur le territoire de Molenbeek qui est forte d’une plus grande visibilité par rapport aux autres minorités. Mais, effectivement, ces quartiers historiques sont souvent réduits à cette minorité marocaine. Cela s’explique probablement par les rapports qu’elle a entretenus par le passé, au travers de certains de ses acteurs identitaires (notamment les institutions religieuses, les mosquées), avec les acteurs politiques. C’est d’ailleurs l’un des reproches qui ont été formulés à l’égard de la majorité précédente dans la presse soulignant leur part de responsabilité. Cela s’explique également par la capacité d’action des élites locales d’origine marocaine engagées sur les champs politique et civique qui ont contribué à accentuer cette visibilité.

De plus, les médias réduisent également le territoire molenbeekois à cette minorité parce qu’ils sont à la recherche d’informations précises portant sur le facteur religieux dans son rapport à l’espace public et à l’actualité traumatisante et violente de nos jours. Ils s’accommodent ainsi avec une approche culturaliste pour expliquer les problèmes qui se posent aujourd’hui. On réduit notamment le problème du radicalisme à sa dimension culturaliste et religieuse, or, il est beaucoup plus complexe. De manière intentionnelle ou non, les médias offrent ainsi une vision réductrice et simpliste qui associe phénomènes de violence et de terrorisme à une culture particulière, à une identité particulière, à une religion particulière. Ce réductionnisme qui travaille notre manière de réfléchir le problème du radicalisme conduit inéluctablement à une focalisation excessive sur ce territoire, en le réduisant à cette identité visible.

On élimine au passage tout ce qui est secondaire ; on occulte les multiples lieux de brassage culturel et la rencontre qui s’opère entre différentes identités. Ces quartiers sont par excellence des lieux de diversité, plus qu’on ne l’imagine. Les médias n’y prêtent tout simplement pas attention. On réduit le territoire à ses minorités visibles en mettant en avant les tensions identitaires qui en découlent.

Depuis les attentats de Paris, Molenbeek est devenu une sorte de territoire qui est beaucoup fantasmé, notamment dans les médias, une zone « sans foi ni loi », qu’en pensez-vous ?

Au-delà des quartiers molenbeekois il y a une réalité bruxelloise, celle du croissant pauvre, qui nous permet de mieux expliquer cette situation par les problèmes endémiques de chômage, de précarité et d’inégalités. La vision des médias réduit le problème à la situation molenbekoise par simplisme. Les médias focalisent l’attention sur Molenbeek qui incarne en soi tout un symbole et une longue histoire à la fois ouvrière et migratoire. Bien avant l’accroissement du phénomène du radicalisme violent, Molenbeek alimentait tous les fantasmes liés à l’immigration, à la délinquance et à la violence. Mais on a oublié que, pendant des années, on n’a pas connu de phénomènes d’émeutes ou de violences urbaines aussi fortes que dans d’autres lieux, notamment dans les banlieues en France. Ces quartiers ont connu une certaine paix sociale et globalement une certaine cohésion. Même si oui, malheureusement, des cas particuliers défigurent cette réalité et jettent le discrédit sur l’ensemble des habitants de ces quartiers.

Le problème dépasse largement les frontières de Molenbeek, même si, effectivement, il y a une dimension territoriale à ne pas négliger. Il y a une lecture réductrice du phénomène de la radicalité ou du phénomène de la violence de manière générale. Celui-ci doit être analysé à la lumière de la réalité socioéconomique locale et mis en relation avec la réalité de l’espace politique et, surtout, en lien avec une réalité géopolitique qui s’impose. Par cette réalité il faut entendre notamment l’exacerbation des conflits au Moyen-Orient. Je crois que la clé essentielle pour mieux comprendre ce qui se passe, ce sont les enjeux géopolitiques, les conflits internationaux qui trouvent par la suite des moyens de s’exprimer à travers les réseaux sociaux et qui se répercutent à travers les réseaux de proximité. Ces questions de géopolitique retravaillent le sentiment d’exclusion et de stigmatisation dans une double dynamique : générationnelle (groupes de pairs partageant un sentiment d’exclusion) et territoriale (conditions socioéconomiques des quartiers défavorisés).

Même avant les attentats de Paris, à la suite desquels on a réalisé qu’une partie de ceux qui l’avaient commis venait de Molenbeek ou y avait opéré, il y a un stigmate qui se posait de longue date sur ce territoire-là et sur ses habitants…

C’est le résultat de plus de 50 ans d’exclusion et de politiques peu efficaces et qui auraient dû agir sur les différentes dimensions de manière simultanée. Il aura fallu d’ailleurs attendre au moins 30 ans pour que des politiques urbaines soient mises en œuvre pour réinvestir les quartiers historiques, pour réinvestir le bâti. Entretemps, la précarité et la relégation se sont durablement installées.

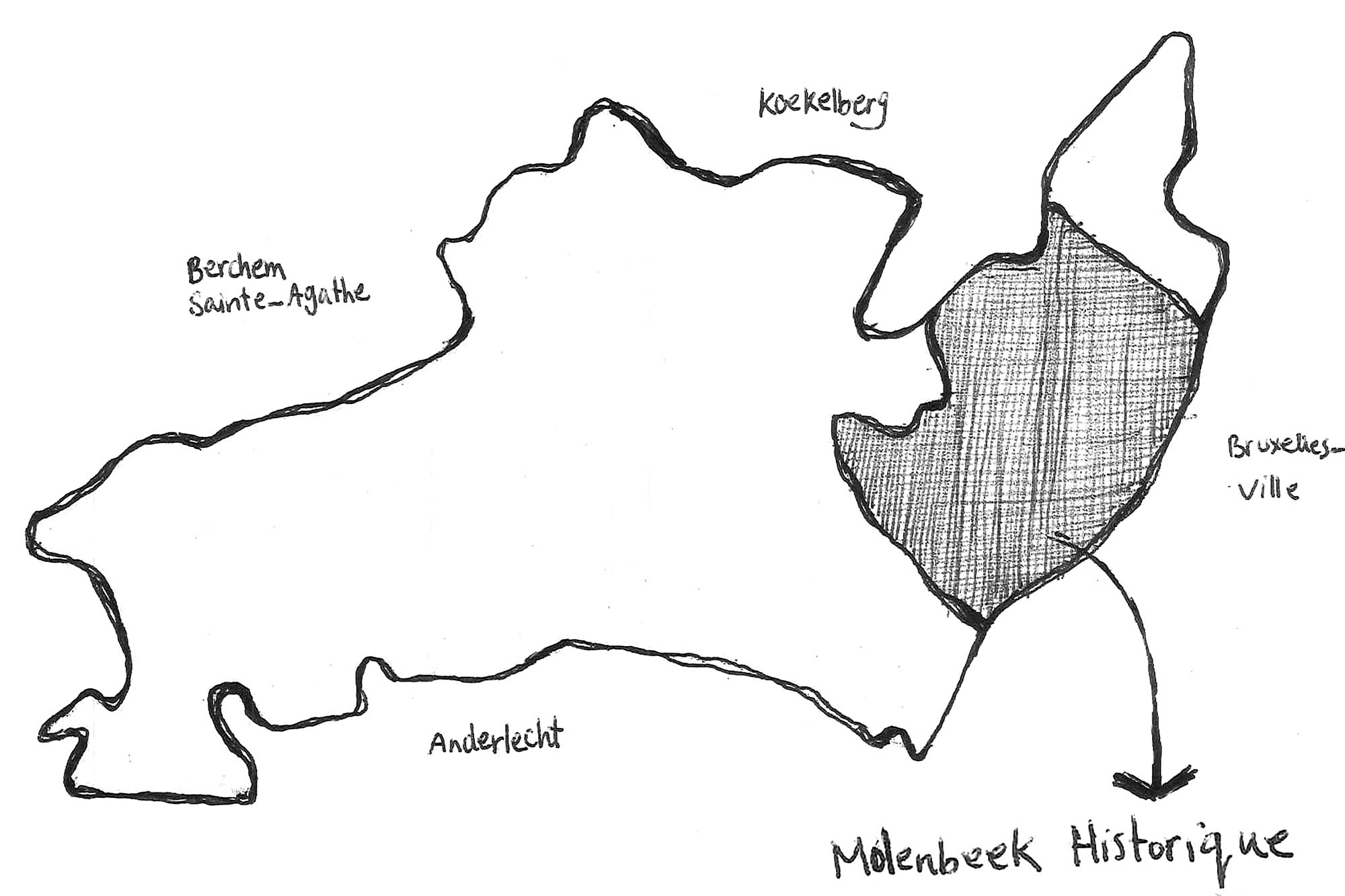

Cela étant, il ne faut pas non plus réduire la question à la seule échelle de Molenbeek. Les récents évènements le montrent [les arrestations juste avant et après les attentats du 22 mars à Forest, Schaerbeek, Bruxelles-Ville ou Saint-Gilles ndlr] : il y a une dynamique territoriale qui va au-delà des territoires de Molenbeek. Le problème lié au radicalisme violent touche d’autres communes, mais ce sont des territoires qui partagent les mêmes caractéristiques socioéconomiques que les quartiers molenbeekois : c’est tout le Croissant pauvre bruxellois qui connaît le même phénomène de crise socioéconomique que Molenbeek et se caractérise par une politique publique en termes de réinvestissement du bâti ne répondant pas aux besoins socioéconomiques et surtout culturels de la population.

Il convient également de souligner la nécessité de consolider l’espace démocratique en multipliant les espaces de participation civique et politique de toutes les catégories sociales. Il faut renforcer la possibilité de mener un débat démocratique, mais contradictoire, ouvert, tolérant et inclusif sur les différents enjeux qui nous préoccupent.

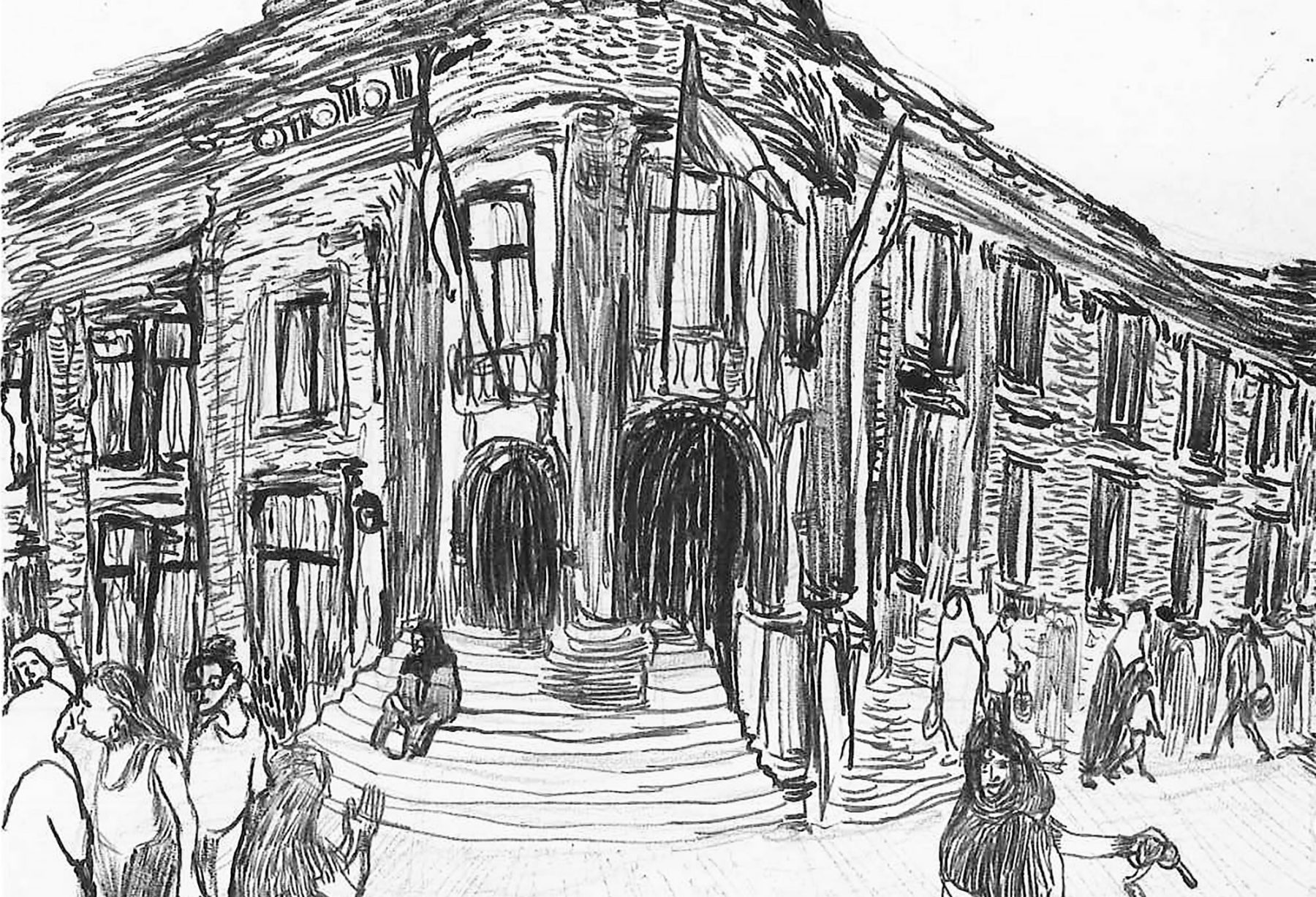

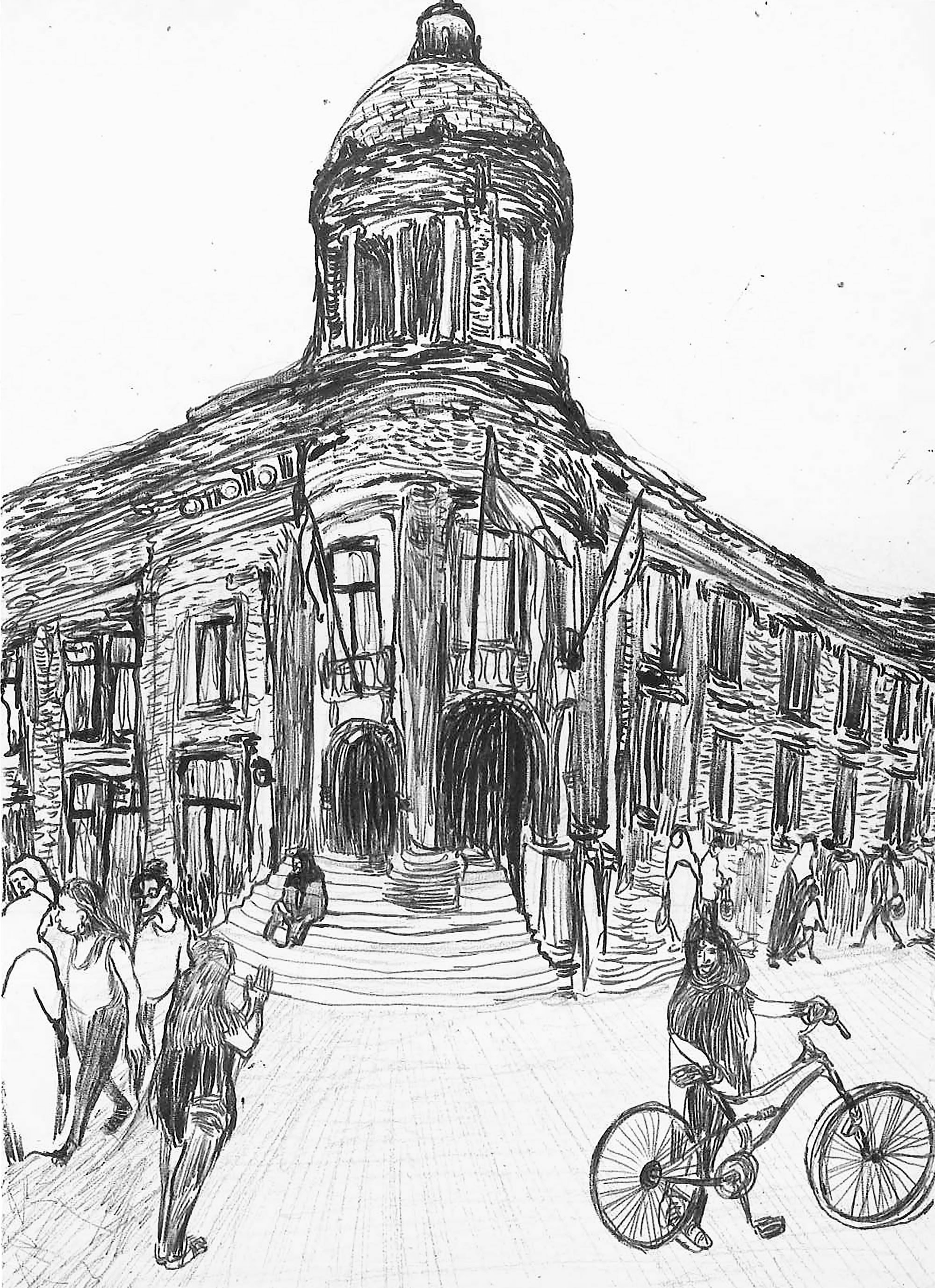

Molenbeek est une commune éclatée avec des territoires très variés. On a « Molenbeek-historique » et le « Quartier maritime », dans l’hyper-précarité et puis d’autres quartiers comme le Karreveld, beaucoup plus riche. Or, souvent dans les médias, on ne parle en fait que du quartier historique, on ne parle en fait que des jeunes Molenbeekois du quartier historique…

Effectivement, on oublie ce clivage ou cette fracture entre le nord et le sud de la commune, entre les quartiers nantis et moins nantis de la commune. Cette fracture est de nature à exacerber le sentiment de privation : on habite la même commune, mais le nord et le bas de la commune ont un accès inégalitaire aux infrastructures publiques, aux services publics et n’offrent pas les mêmes conditions de vie, le même taux d’emploi, etc. Donc effectivement, c’est un élément déterminant. Malheureusement on ne prend pas assez en considération cette fracture à la fois urbanistique et sociale.

Les médias parlent aussi beaucoup du concept de « repli communautaire » concernant Molenbeek. Qu’en pensez-vous ?

On oublie souvent que l’identité, la construction de l’identité particulière, peut aussi être un levier pour une meilleure intégration dans une société plus large et pluraliste. C’est le cas dans le modèle anglo-saxon, où l’échelle identitaire particulière peut être une étape préalable à une plus large intégration dans une société plurielle.

Le problème en Belgique, c’est que notre modèle de société est déjà construit sur la reconnaissance de cette diversité culturelle et une conception pluraliste des communautés. On a la communauté flamande, wallonne, germanophone, voire des communautés européennes aujourd’hui dans certains quartiers bruxellois, qui montrent l’émergence de plusieurs identités particulières. Parler de repli communautaire dans ce cas, en désignant une seule communauté, laisse apparaitre un certain déséquilibre.

Et puis, on oublie que le repli dont on parle ici n’est pas avéré. En réalité, nous observons une véritable quête de mobilité sociale, culturelle et géographique auprès de cette population. Contrairement aux idées reçues, nos observations mettent en évidence la revendication d’une meilleure intégration et l’inclusion sociale. À travers les pratiques économiques de survie, à travers les initiatives associatives qui foisonnent, à travers toutes les initiatives citoyennes que l’on voit naître dans ces quartiers, on constate non pas une stratégie de repli, mais plutôt une quête intense d’ouverture ! Ces jeunes, les associations qui les accompagnent et l’ensemble des acteurs de ces quartiers cherchent plutôt une meilleure intégration. Ils veulent aller à la rencontre de l’autre et à être acceptés par les autres. Ils sont dans des démarches de quête de reconnaissance, dans une démarche d’ouverture, au sein d’un paysage de pluralisme identitaire et culturel.

En outre, il faudrait nous interroger sur notre degré d’ouverture et de tolérance à l’égard de ce particularisme. Il faudrait questionner les différentes formes d’hostilité qui s’expriment parfois publiquement à l’égard de ces minorités en alimentant ainsi les tentations de repli. Dès lors, le repli peut être considéré comme le résultat des pratiques d’exclusion et de refoulement qui visent ces minorités.

Est-ce que cela fait partie de ce que vous avez appelé les « stratégies d’autonomie » d’aller vers l’extérieur, de ne pas se cantonner aux territoires administratifs de Molenbeek ?

La stratégie d’autonomie, ne désigne pas une stratégie de rupture par rapport aux autres, mais d’abord, elle vise à se donner les moyens de survie, les moyens pour accéder à des conditions socioéconomiques meilleures, les moyens de s’approprier les territoires, les moyens d’aller vers les autres, en se construisant soi-même à travers la rencontre avec autrui, en mobilisant ses propres ressources. C’est une dynamique dialectique. Ce n’est pas une autonomie qui vise à créer des frontières, mais c’est une autonomie qui se construit dans une démarche d’actualisation de soi et de co-construction. Dès lors, la mobilité géographique des minorités ‑pour ne pas se cantonner dans les quartiers populaires- est à la fois la traduction de cette quête d’autonomie et du désir de rencontrer l’autre, mais avec une identité assumée.

Concernant la recherche d’autonomie, vous évoquez « l’économie populaire » c’est-à-dire l’idée qu’il faut, faute d’aide des pouvoirs publics, se débrouiller par soi-même pour assurer sa survie. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet art de la débrouille qui se développe dans les quartiers populaires de Molenbeek ?

Comme les politiques publiques n’offrent pas suffisamment d’opportunité d’accès à de meilleures conditions socioéconomiques, les gens mobilisent leurs propres savoirs, leur propre expertise et leur propre réseau. Cette économie populaire montre la capacité de ces populations de mobiliser leurs identités et leurs ressources propres pour développer des stratégies de survie : les ressources territoriales, le réseau de solidarité, de proximité et de sociabilité dont ils disposent. On observe cette économie populaire à Bruxelles à travers notamment tout le commerce d’articles spécifiques qui répondent à un besoin particulier des Bruxellois, non seulement celui de populations démunies, mais aussi, dans une logique « d’exotisme », celui de l’ensemble des Bruxellois. Par exemple, la vente de produits alimentaires et de pâtisseries qui s’adresse à la fois à la communauté qui consomme ces biens particuliers et à l’ensemble des Bruxellois désireux de découvrir d’autres spécialités culinaires. Ces minorités montrent que l’on peut valoriser un savoir, un produit culturel ou un produit de consommation qui mobilisent les savoirs d’ailleurs pour aller vers les autres. C’est une sorte de commerce exotique qui répond à la diversité culturelle des Bruxellois.

Ça me permet, au passage, de revenir sur la faiblesse de l’argument de repli, parce que le repli est surtout ici une stratégie qui permettrait de retrouver les moyens de survie, de mobiliser des appuis et des ressources de réciprocité, des ressources de solidarité dans sa sphère sociale. C’est ce qu’on appelle « le capital social » dans la littérature scientifique. Les rapports de proximité et les réseaux sociaux peuvent permettre d’accéder à une meilleure condition de vie ou de survie. Cette stratégie de survie répond à un besoin d’accéder à des conditions de dignité en mobilisant ses propres ressources, ses propres savoirs, sa propre expertise et son réseau de sociabilité pour justement s’intégrer en activant le levier socioéconomique.

Et est-ce qu’une action culturelle pourrait s’appuyer sur cette expertise-là ?

Tout à fait. L’action culturelle doit mobiliser les ressources propres des gens. C’est d’ailleurs la faiblesse de ce qui a été mené jusqu’ici. Cette faiblesse réside dans le fait de ne pas reconnaître cette minorité comme producteur, mais comme simple consommateur de culture. On pourrait s’appuyer sur les ressources culturelles, sur les ressources territoriales, sur les expertises et les récits collectifs pour construire quelque chose de commun. Il s’agirait donc de ne pas uniquement penser la population et les minorités comme consommateurs, voire comme un fardeau, mais bien comme des gens qui disposent de ressources, de savoirs et d’une capacité d’inventer et d’innover. Et de leur reconnaître ce désir et cette volonté d’apporter quelque chose à cette société, à ce bien collectif. On arrivera ainsi à répondre à leurs besoins particuliers et à leur offrir plus d’opportunités pour une meilleure inclusion sociale.

Abdelfattah Touzri, « Les minorités issues de l’immigration et les dispositifs de revitalisation urbaine dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean », Juin 2007 : partiellement consultable ici .