Dans le décor urbain de nombreuses villes belges, statues et noms de rues rappellent tour à tour le bruit d’un passé présenté comme victorieux et le cri strident des victimes d’un système de domination encore présent dans la mémoire collective. La question n’est plus de savoir s’il faut déboulonner, mais plutôt de pouvoir s’interroger sur la manière d’habiter un espace public marqué par la domination. Si Bruxelles a concentré l’attention médiatique et politique sur ces enjeux de mémoire, d’autres villes belges, souvent considérées comme périphériques, offrent, elles aussi, un terrain fécond pour interroger la persistance et la reconfiguration du patrimoine colonial.

À Mons aussi, l’espace public raconte, à sa manière, l’histoire d’un pays confronté à la nécessité de relire son passé. Entre plaques commémoratives et nouvelles dénominations, la ville devient un terrain privilégié pour observer comment les mémoires coloniales se croisent, se contestent et se réécrivent.

MONS FACE AU PATRIMOINE COLONIAL : ENTRE « DOUBLE MÉMOIRE » ET MOBILISATIONS CITOYENNES

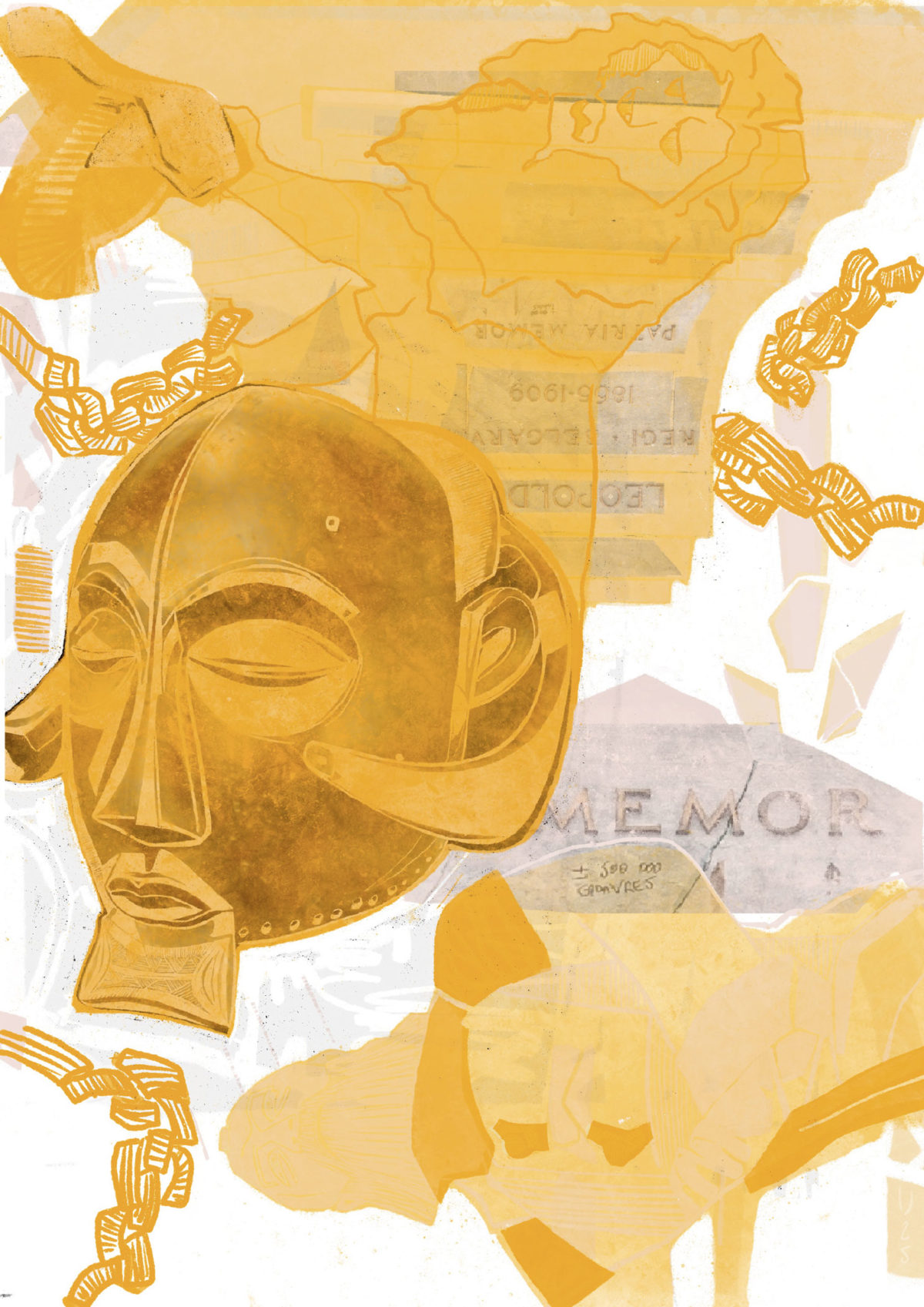

L’analyse de deux sites marque l’introduction de cette réflexion sur le territoire montois. Rendons-nous d’abord dans la partie ancienne de la ville, plus précisément à l’Hôtel de Ville où une plaque honorant les « pionniers du projet colonial au Congo » en 1930 a été installée, puis recontextualisée en 2017 par l’ajout de noms de figures de la lutte anticoloniale. Un procédé qui suit la logique d’une sorte de double mémoire : celle d’un récit colonial national et celle d’une mémoire afrodescendante qui cherche à s’inscrire dans l’espace public. En 2024, du côté de la nouvelle ville de Mons, une voie de circulation nommée « avenue Lumumba a été inaugurée. C’est précisément à partir de l’étude de Mons que nous pouvons saisir comment l’histoire coloniale continue de marquer l’espace urbain et comment les dynamiques de décolonisation s’y déploient, entre mémoire, politiques et pratiques citoyennes.

Dans la ville de Mons, la décolonisation de l’espace public s’est imposée ces dernières années comme un enjeu social et symbolique central. Longtemps absente des débats, la question coloniale réapparaît à travers des mobilisations citoyennes, des actions militantes et des initiatives pédagogiques qui cherchent à interroger les traces matérielles et mémorielles de la colonisation dans la ville.

Le mouvement Black Lives Matter, en 2020, a marqué un tournant. À la suite de la mort tragique de George Floyd, assassiné par un policier aux États-Unis sous les yeux du monde entier, les mobilisations se multiplient à l’échelle internationale1. Cet événement agit comme un rappel du passé esclavagiste et colonial des sociétés occidentales et des formes persistantes de racisme systémique qui continuent d’affecter les populations afrodescendantes, y compris en Belgique2. À Mons, ce contexte global trouve une résonance locale forte dans lequel je m’inscrirai : en juin 2020, j’initie en effet une pétition qui aboutit au retrait du buste de Léopold II du campus de l’Université de Mons dans laquelle j’étudie3.

Dans la ville, la grande statue du roi Léopold II à proximité de l’église Sainte-Elisabeth est régulièrement recouverte de peinture rouge sur les mains, geste performatif visant à rappeler le scandale des mains coupées des populations congolaises orchestré par le régime colonial belge. Ces gestes éphémères mais puissants, malgré le fait qu’ils soient rapidement effacés par les autorités4, ouvrent un champ de discussion inédit sur la manière dont une génération veut rendre visibles les mémoires occultées et les nombreux enjeux autour de l’espace public.

Ces mobilisations ont aussi suscité des réponses institutionnelles. L’Université de Mons a organisé en octobre 2020 une table ronde sur la question coloniale, réunissant étudiant·es, enseignant·es et direction, tandis que le Mons Memorial Museum a présenté en 2023 l’exposition Identités décoloniales, explorant la persistance des imaginaires coloniaux5. Ces initiatives montrent comment l’université et les institutions culturelles locales ont intégré, parfois sous la pression des mobilisations, la question coloniale dans leurs réflexions sur la citoyenneté et la mémoire collective. On assiste alors à un déplacement du débat militant vers des espaces de savoir et de médiation culturelle.

Ces mouvements s’inscrivent surtout dans une histoire militante plus longue. Dès la fin des années 1990, des acteurs comme Jean-Pierre Griez et l’ASBL Le Village du Monde ont initié des outils pédagogiques tels que des films, des balades décoloniales et des animations permettant de questionner la présence coloniale dans le patrimoine montois6. En 2018, l’inauguration d’une plaque en hommage à Patrice Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito7 à l’Hôtel de Ville marque une étape symbolique. Cet hommage donnera naissance à la Plateforme montoise de décolonisation des espaces et des esprits, qui fédère associations et citoyen·nes autour d’une même volonté : rendre visible cette mémoire coloniale passée sous silence8.

À Mons, la statue de Léopold II à proximité de l’église Sainte-Elisabeth constitue un point de tension entre mémoires blessées, héritages coloniaux et résistances locales. Devenue à la fois lieu d’action militante, outil pédagogique et objet de débat institutionnel, elle symbolise un travail collectif de réappropriation de l’espace public et une volonté citoyenne de réécrire l’histoire depuis le local, faisant de la ville un véritable laboratoire de décolonisation urbaine.

Les dynamiques de décolonisation de l’espace public à Mons s’inscrivent dans un tissu militant déjà ancien, tissé de solidarités, d’initiatives citoyennes et d’un dialogue constant entre acteurs culturels, politiques et scientifiques. Elles montrent aussi que cette question est portée d’abord par les citoyennes et citoyens eux-mêmes, qui transforment leurs indignations en projets concrets de mémoire et d’éducation populaire.

Dès lors, pourquoi ces questions d’espace public, statues, plaques, noms de rues suscitent-elles de telles passions ? Que révèlent-elles, au-delà des symboles, des rapports de pouvoir, de mémoire et de légitimité à raconter l’histoire ?

L’asymétrie des registres mémoriels : ancestralité, dignité et déconstruction du récit national

Le phénomène de décolonisation de l’espace public raconte l’histoire de territoires marqués par l’emprise coloniale. Nous verrons que le déboulonnement des statues ne constitue pas une vengeance des peuples colonisés, mais relève d’une quête de visibilité, de reconnaissance et de reconstruction identitaire. Ces mobilisations s’inscrivent également dans une logique d’ancestralité, où les descendant·es réactivent la présence de leurs ancêtres dans la ville, donnant ainsi naissance à une double mémoire qui confronte le récit colonial officiel et les voix afrodescendantes9.

Cette thématique est effervescente parce qu’elle interroge qui détient le pouvoir de raconter l’histoire et quelle mémoire est légitimée dans l’espace public. Elle révèle une tension entre des citoyens afrodescendant·es pour qui ces statues glorifient un passé colonial violent fait d’exploitation, de pillage, de viols, de massacres et de déshumanisation et une mémoire nationale qui, longtemps, a passé ces crimes sous silence10. Les gestes de peinture rouge, les pétitions ou les déboulonnements deviennent alors des formes de résistance symbolique, visant à réinscrire la mémoire des victimes dans la cité.

Ces actions bousculent le récit national qui présente les anciennes puissances coloniales comme des modèles de démocratie. Une autre mémoire, qui est en réalité celle d’un récit national héroïsé, construit autour des bienfaits supposés de la « mission civilisatrice » que la Belgique s’est elle-même attribuée. Ces actions militantes rappellent que la prospérité belge ne s’est pas bâtie sur la seule stratégie d’un chef de guerre, mais sur le sang et le travail forcé des colonies, au prix d’actes de barbarie passé sous silence11.

C’est parce que l’espace public belge est saturé de rappels coloniaux, que celui-ci est devenu un véritable espace de propagande coloniale. Ces rappels véhiculent des stéréotypes racistes sur les personnes noires. Ils mettent en scène de la violence par l’intermédiaire de ces artefacts qui contribuent à banaliser et conditionner les sociétés occidentales à la déshumanisation des corps noirs12.

Toutes ces actions militantes apparaissent alors comme les symptômes d’un État qui préfère silencier son passé colonial et demeure sourd aux revendications de sa diaspora postcoloniale, laquelle mobilise l’histoire coloniale pour donner sens aux violences systémiques (discriminations au travail, dans le logement, contrôles au faciès) qu’elle subit encore aujourd’hui en Belgique13. Ces logiques de banalisation et d’indifférence se manifestent également dans le laisser-faire international face aux violences actuelles persistantes à l’Est du Congo, pourtant ancienne colonie belge14.

Du symbole au politique : l’espace public comme terrain de lutte pour la citoyenneté postcoloniale

Cette absence de reconnaissance publique et politique témoigne, plus largement, de la difficulté des sociétés postcoloniales européennes à affronter les continuités symboliques, économiques et raciales héritées de leur passé impérial.

Cette opposition révèle que l’espace public n’est pas neutre, mais bien un terrain de lutte pour la reconnaissance. Il devient un lieu où se confrontent différentes visions du passé et du présent. Elle traduit également une transformation profonde de la démographie belge, qui ne peut plus se cristalliser autour de la seule blanchité. L’histoire coloniale et les dynamiques migratoires qui en découlent ont recomposé les appartenances et produit une pluralité de manières d’habiter et de penser la citoyenneté belge15. Ces affrontements autour des statues traduisent ainsi une bataille plus large pour la redéfinition de la citoyenneté postcoloniale en Belgique.

Ce rapport renouvelé à la citoyenneté s’inscrit dans des processus de subjectivation de soi : c’est-à-dire des manières de se penser comme sujet politique, héritier d’une histoire et porteur d’une mémoire. Ces processus révèlent deux rapports fondamentalement asymétriques à la question coloniale : celui de ceux qui furent du côté du pouvoir, et celui de ceux qui en ont subi les effets et qui continuent d’en vivre les répercussions à travers le racisme au présent. Les registres mémoriels sont ici radicalement différenciés, car ils produisent des conséquences politiques contemporaines opposées16.

En réinvestissant ces lieux, les descendant·es d’Afrique font revenir les ancêtres au cœur de la cité, transformant les symboles de domination en espaces de mémoire vivante. Cette dynamique constitue une véritable politique de la réapparition, face à la mort symbolique imposée par l’histoire coloniale17.

Les débats autour de la décolonisation de l’espace public soulèvent également la question du patrimoine : toucher aux statues reviendrait-il à nier l’histoire ? Le déboulonnage n’est pourtant pas une pratique nouvelle ni une entreprise d’effacement. Il s’agit d’un outil de décolonisation parmi d’autres, au même titre que la contextualisation. Historiquement, les pouvoirs publics eux-mêmes ont souvent eu recours à la reconfiguration de l’espace public pour accompagner des changements de régime ou éviter des contestations populaires18. Autrement dit, la transformation des monuments a toujours fait partie de la vie politique et symbolique des sociétés.

Mons, un laboratoire où l’histoire s’interroge et se réécrit collectivement

Même si les transformations restent limitées et que le paysage urbain continue de porter les traces du passé colonial, le malaise qu’elles suscitent témoigne d’une réouverture du débat et d’une conscience sociale accrue, préférables à l’indifférence ou au silence d’État qui ont longtemps prévalu. Cette observation se manifeste dans des discussions publiques, des actions militantes, des visites pédagogiques et des propositions institutionnelles, et elle permet de faire émerger de nouvelles manières de penser et d’habiter la ville. Décoloniser l’espace public ne consiste pas à effacer l’histoire, mais à rééquilibrer sa représentation, à rendre l’espace plus inclusif et à poser les bases d’un vivre-ensemble durable, où toutes les composantes de la société quels que soient leurs héritages, origines ou expériences peuvent se reconnaître avec dignité. À travers le cas montois, il apparaît que chaque geste, qu’il soit symbolique ou institutionnel, contribue à transformer progressivement l’espace urbain en un lieu où l’histoire peut être interrogée, discutée et réinscrite collectivement.

- Dépêche AFP, « Les USA commémorent le « Juneteenth », la « fin de l’esclavage », en pleines tensions autour du racisme ». RTBFactus, 19/06/2020.

- Chloé Allen., Khaled Sid Mohand, & Jérémie P. Piolat, chap 8. « Migrations et discriminations à l’heure de l’ère sécuritaire, sanitaire… et policière ? », in Déconfiner l’Europe, Karthala. 2024

- Isabelle Palmitessa, « L’UMons retire un buste de Léopold II suite à une pétition », RTBFinfoactus, 9/06/2020.

- G.La, « Mons : La statue de Leopold II recouverte de peinture rouge », DHnet.be, 25-06-2020.

- Expo « Identités décoloniales. De l’Afrique à Mons », Mons Memorial Museum. (Du 14/05/2022 au 21/05/2023).

- Roger Diku, « Caoutchouc rouge / Rouge Coltan », le contentieux colonial revisité par un film d’animation, Afriwave, 18/10/2018.

- Maurice Mpolo, ministre de la Jeunesse et chef d’état-major, et Joseph Okito, président du bureau du Sénat du jeune Congo indépendant ont été assassinés aux coté de Lumumba le 17 janvier 1961. NDLR

- Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations, « Une plaque rendant hommage à Patrice Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito à Mons », Memoirecoloniale.com, 21/10/2018.

- Achille Mbembe, « Decolonizing Knowledge and the Question of the Archive », Cours public, Wits Institute for Social and Economic Research, 2015 —

- Isidore Ndaywel è Nziem, Chap. 1 « Du commerce de l’ivoire à l’exploitation du coltan : essai d’histoire des violences au Congo (c. 1876 – 2005) », in Images, mémoires et savoirs, Karthala, 2009.

- Alphonse de Haulleville, Les aptitudes colonisatrices des Belges et la question coloniale en Belgique. J. Lebègue & cie, 1898.

- Axel Mudahemuka Gossiaux, « La persistance des stéréotypes issus de la propagande coloniale : comment le passé colonial explique le racisme contemporain en Belgique », Rapport d’étude, Liège Université – CEDEM, 2025 —

- Sarah Demart et al, Des citoyens aux racines africaines : un portrait des Belgo-Congolais, Belgo-Rwandais et Belgo-Burundais. Fondation Roi Baudouin, 2017.

- Marie Hatem et al, « Unjustified silence in the face of this new war in eastern DR Congo », The Lancet, Vol. 405, Issue 10349, Elsevier, 2025

- Aymar Nyenyezi Bisoka, Afrocritique : essai sur l’infrapolitique des luttes noires, Eterotopia France, 2025.

- Marie-Fidèle Dusingize & David Jamar, « Pragmatiques de la mémoire silencée. Migrations (post)coloniales : une mémoire par la violence », Rapport de recherche. Institut de recherche Soci&Ter, Université de Mons / Mons Memorial Museum, 2022.

- Matthias De Groof, « Lumumba réincarné : le mythe et la praxis en Belgique », in Dynamiques sociales et représentations congolaises (RD Congo) : l’expérience fait la différence, L’Harmattan, 2019 et Véronique Clette-Gakuba & David Jamar, « Nécessités régicides ». in Samy Manga, La dent de Lumumba, Météores, 2024.

- Joost Vaesen et al., « Du QR code au déboulonnage. La mise en débat des monuments publics à Bruxelles », Brussels Studies, Note de synthèse, document 197, 2024.