Le quantitatif a‑t-il définitivement pris le pas sur le qualitatif ?

J’ai l’impression que la mise en nombre a effectivement pris le pas sur l’évaluation des qualités. Ce qu’il faut se demander ensuite, c’est ce que font ces nombres, ce qu’ils provoquent. Le sociologue français Alain Desrosières postule un « effet cliquet » : une fois qu’on est entré dans une logique de nombres, il est très difficile d’en sortir. Cela étant, dans le livre Statactivisme, que j’ai publié avec Emmanuel Didier et Isabelle Bruno, nous avançons que ces nombres peuvent aussi être utilisés comme des outils critiques et d’émancipation, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas seulement du côté de l’État, mais qu’on peut les subvertir.

Comment en êtes-vous venu à lier statistiques et création ?

Emmanuel Didier connaissait mes Lettres de non-motivation. Il voyait un écho avec le travail du sociologue Harold Garfinkel et ses expériences de « breaching », c’est-à-dire la création de brèches dans le quotidien visant à mettre en évidence le banal, ce qu’on vit sans qu’on y prête attention, et, en les perturbant, l’ensemble des règles sociales. En tant que chercheur, Emmanuel Didier étudiait les effets pervers des statistiques policières. Ces chiffres servent aussi bien à mettre les policiers sur le terrain que les agents sous pression et en compétition. Avec pour conséquence que, du travail de policier, on passe au travail pour les chiffres, pour avoir les meilleurs chiffres possible. Et donc potentiellement du contrôle au faciès à répétition pour que les chiffres correspondent aux objectifs, etc. Pour le dire simplement, on en arrive à travailler pour le système de quantification plutôt que pour la justice.

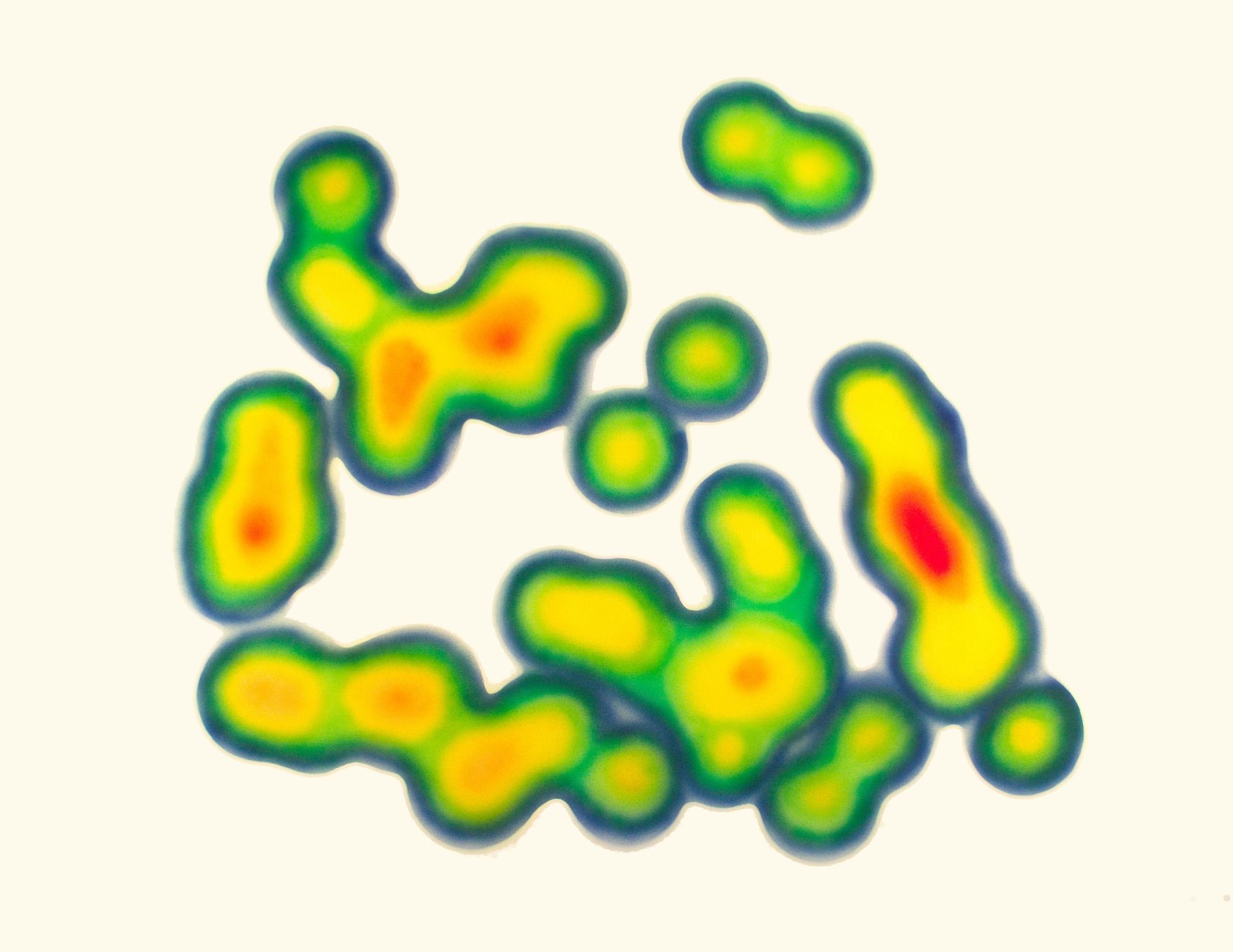

Je me suis donc emparé de cette boîte à outils statistique. On y trouve beaucoup de choses. Des formulaires, des manières de classer les délits mais aussi des outils visuels qui permettent de cartographier les délits et d’envoyer les patrouilles en conséquence. Il y avait donc là pour moi, en tant qu’artiste, un outil visuel à creuser. J’ai décidé de travailler avec les policiers dans le cadre d’atelier un peu particulier, puisqu’il s’agissait à la fois pour eux de dessiner à la main des représentations visuelles de la criminalité, qui sont habituellement réalisées par des calculs algorithmiques, et ce faisant de comprendre et interroger cet outil de mesure. Ça a donné des diagrammes et des « heat map », qui cartographient les densités de crimes à la manière de cartes météo, avec des continuums qui vont d’une zone rouge, la plus dense en crimes, à une zone bleue, moins dense. Ces dégradés de délits, à partir de données discrètes, transforment la lecture que l’on peut avoir même du fonctionnement de la délinquance, puisqu’elle crée du délit là où il n’y en a pas. Ça n’a l’air de rien, mais aux États-Unis, cela sert aux promoteurs immobiliers pour évaluer le prix d’un appartement ou d’un terrain.

Si cela donne de très beaux dessins exposés, cet atelier permettait aussi aux policiers de discuter ces techniques et voir en quoi elles transformaient leur travail. En effet, ces outils, censés optimiser la police, deviennent non seulement des outils de mise sous pression des agents, mais aussi un moyen de contrôle des policiers. Et il y a quelque chose de très frappant à se dire que la police, l’instrument de contrôle, se retrouve elle-même contrôlée par un de ses outils.

Julien Prévieux, Atelier de dessin — B.A.C. du 14e arrondissement de Paris (vue d’atelier), 2015. Courtesy galerie Jousse entreprise

Vous avez aussi réalisé des Portraits vitesse, c’est-à-dire des œuvres sculpturales à partir de vos déplacements quotidiens. Dans quelle mesure constituent-ils une interrogation du quantified self ?

Le quantified self est présenté comme un outil de connaissance de soi, qui permettrait idéalement de reprendre la main sur sa vie, son alimentation, son sommeil, mais qui renvoie vers des pratiques individuelles et donc une culpabilisation de mal dormir, de grossir ou d’avoir une vie décousue. Puisque ces outils vous permettent de mesurer très précisément ce qu’il faut faire, pourquoi ne le faites-vous pas ? Alors qu’on sait pourtant qu’une mauvaise alimentation n’est pas seulement liée au fait de pouvoir quantifier précisément les calories, c’est aussi lié à un niveau de vie, à la pauvreté, etc. On individualise donc des problèmes qui sont plus larges et plus collectifs.

Les Portraits vitesse utilisent les indicateurs de vitesse et d’accélération que nous avons tous dans nos téléphones aujourd’hui. L’idée est née de la lecture d’un article qui affirmait que nous avions tous une empreinte cinétique individuelle : chaque individu pourrait ainsi être défini par ses différents types d’accélération. L’agrégation de ces différentes accélérations permettrait d’établir un profil aussi efficace et unique qu’une empreinte digitale. J’ai traduit mes données personnelles, en sculpture. Il y a aussi là un jeu d’ironie par rapport à une certaine tradition de l’autoportrait et de l’autobiographie dans l’art. C’était aussi l’idée d’un télescopage entre deux idées qui seraient à la fois du côté du portrait et de l’évaluation quantifiée.

En tant qu’artiste, quel est votre but quand vous transposez des protocoles en mouvement ou en objet ?

Il y a plusieurs buts. Pour les diagrammes policiers, il fallait d’abord essayer de comprendre et le dessin est un moyen qui permet de voir les choses au ralenti. On est obligé laborieusement de refaire ce qui est habituellement tracé en un clin d’œil. Cela vous force à comprendre comment ces constructions géométriques se sont agrégées. Du coup, on remet la main sur une technique qui a été annoncée comme quelque chose qui allait faciliter le travail, optimiser la recherche des délits et des crimes, et qui en même temps ne va pas de soi. L’atelier de réalisation des diagrammes a donc cette vertu-là, celle d’aller doucement et donc d’incarner un outil impersonnel.

Le deuxième but, c’est de révéler ces outils, quand ils sont finalement exposés. Cela revient à montrer que ça existe et en même temps, ça a des formes qu’on peut aussi considérer telles quelles. C’est un peu se qui se passe quand les dessins des policiers sont présentés sans commentaires : là ils deviennent uniquement des œuvres d’art.

Julien Prévieux, Atelier de dessin — B.A.C. du 14e arrondissement de Paris, 2011 – 2015, encre sur papier calque. Courtesy galerie Jousse entreprise

Vous considérez-vous comme un artiste engagé ?

Oui, mais j’ai l’impression qu’il faudrait plus précisément définir cet engagement, parce que dans mon travail, l’engagement ne se réalise pas toujours dans les mêmes modalités.

Dans les Lettres de non-motivation, il y a quelque chose de très frontal. Mais aussi dans la manière de le diffuser ces lettres sous la forme d’un livre, qui se retrouve accessible facilement et qu’on peut consulter en dehors d’un lieu d’exposition. Pour d’autres œuvres, cela fonctionne selon d’autres processus. Maintenant, dans le travail avec les policiers, il y a là véritablement quelque chose d’un engagement.

Quand on s’attaque à la mise en chiffres, en données, en algorithmes, on aimerait pouvoir balayer l’ensemble de ces techniques-là d’un revers de main en se disant « non, tout ça est du côté du contrôle et du ciblage, de la capture de données plus que de la libération, refusons-le tout simplement ». Dans le livre Statactivisme, il s’agit plutôt d’une critique de l’ordre du bricolage à partir d’une situation existante, de retourner les outils contre eux-mêmes. Cela nécessite parfois plus de temps, mais en tout cas une élaboration lente, un engagement dans des modalités qui n’ont pas toujours à voir avec un activisme frontal, avec lequel je suis tout à fait en accord, mais qui me semble pour certaines œuvres ne peut pas fonctionner. Dans les ateliers avec les policiers par exemple, nous avons un univers quantifié comme d’un point de départ pour arriver à le décortiquer, pour créer d’autres choses.

Considérez-vous que les Lettres de non-motivation étaient déjà une amorce de votre travail autour des chiffres ?

Les lettres de motivation consistent effectivement à s’encoder soi-même pour répondre aux attentes. Elles nécessitent une compréhension des codes, d’arriver à les ressortir au bon endroit, de les enchaîner et puis d’arriver à pimenter le tout de suffisamment d’expériences personnelles pour que cela ait l’air de correspondre aux attentes de l’employeur. Du coup, il y a une recette qui se déploie avec laquelle j’ai beaucoup joué. Cela est vrai pour la littérature de Perec ou de l’OuLiPo : à partir du moment où l’on crée des recettes, des règles, il y a quelque chose qui s’approche de ce qu’un algorithme peut faire. Du coup, oui, il y avait déjà quelque chose comme cela dans les Lettres de non-motivation et aussi, du fait de répéter des gestes, avant dans les premières vidéos que j’avais pu réaliser, juste de se projeter à répétition contre quelque chose ou de rouler, il y aurait comme un devenir mécanique. C’en était les prémices…

Statactivisme, Comment lutter avec des nombres de Isabelle Bruno, Emmanuel Didier et Julien Prévieux, Zones, 2014.

Le livre est disponible gratuitement sur www.editions-zones.fr