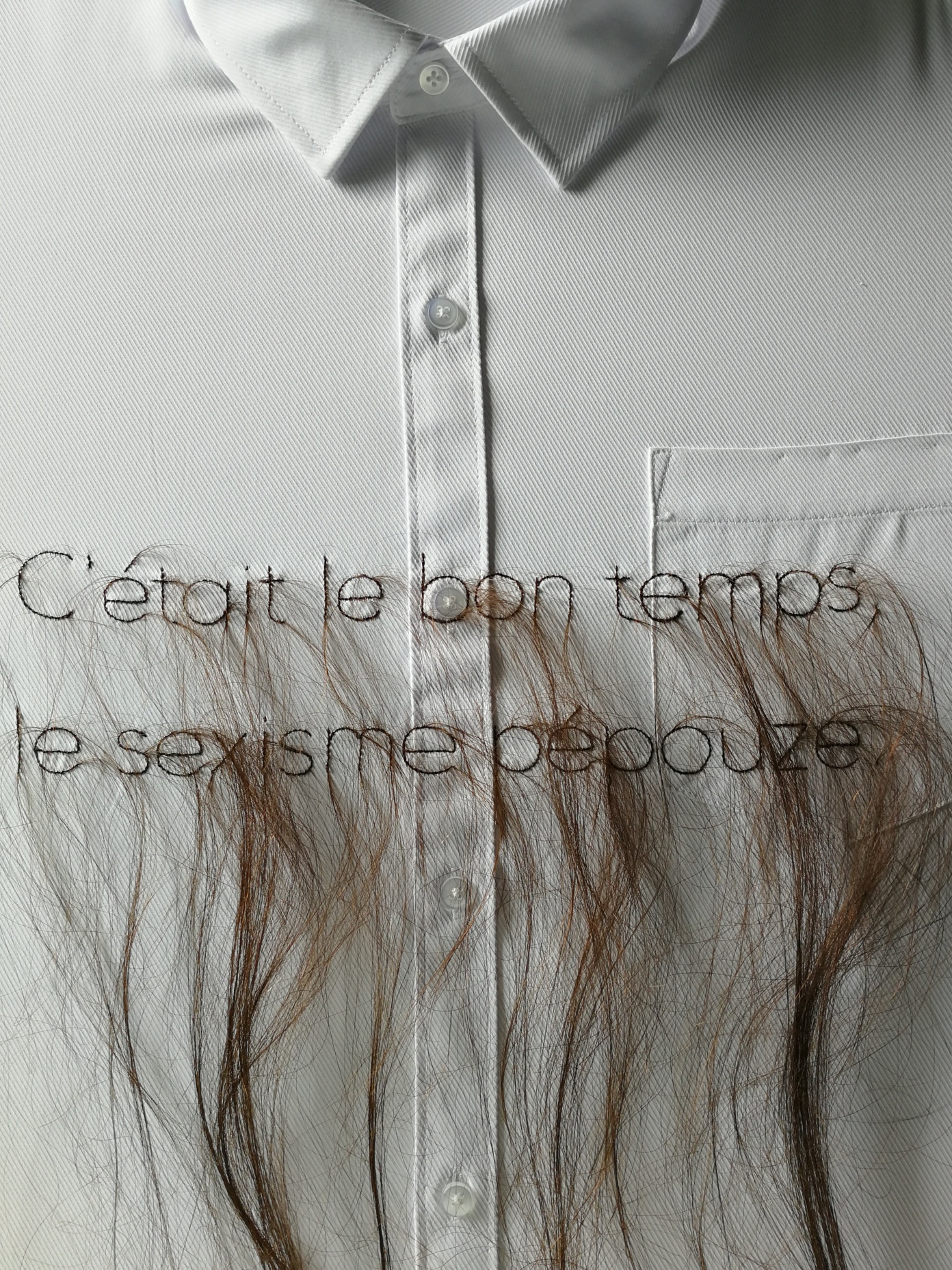

Elyse Galiano brode sur une chemise d’homme - un vêtement symbolisant le pouvoir masculin - une des phrases qu’elle a lues dans le corpus de textes envoyé aux artistes, à l'aide de véritables cheveux. Ses œuvres sont sensibles et violentes, gracieuses et incisives, on y perçoit la symbolique du cheveu, de la femme tondue, une matière inerte, morte, fragile, qu’elle travaille avec une technique traditionnellement dévolue au féminin et donc dévalorisée.

Photo : Elyse Galiano

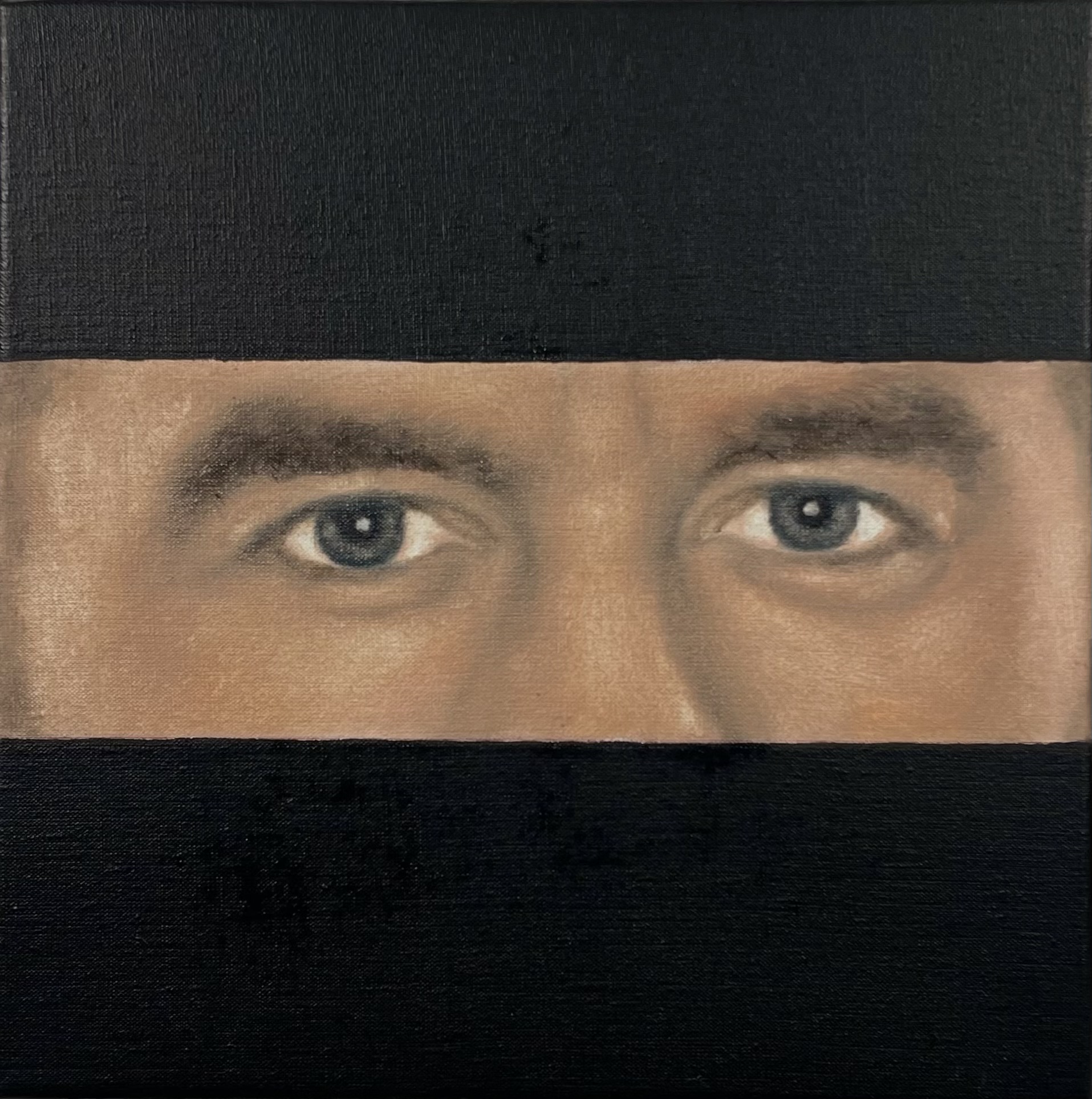

Artiste peintre et sculpteur, Serge VanKerck suit les déboires de son amie Myriam Leroy avec les harceleurs, à l’époque où ces hommes étaient encore isolés, et pouvaient être considérés comme des anomalies du système. Les œuvres les plus marquantes de Serge VanKerck sont des portraits ultras rapprochés aux regards qui soutiennent celui de lae spectateur·ice. En une petite constellation de peintures rassemblées sur un seul et même mur présentant ces hommes qui scrutent le corps et le visage de la femme derrière des persiennes numériques, il résume toute la problématique des cyberviolences sexistes.

Photo : Serge VanKerck

Les membres de la « Jupiler League du LOL » commentent beaucoup l'apparence de Myriam Leroy. Ils s’envoient des photos d'elle, et, quand il n’est pas question de la sexualiser, il est bien sûr question de l'insulter et de s'en moquer. Pour une raison obscure, ses oreilles catalysent leurs obsessions. Ils imaginent ainsi un homme qui s'y masturberait. Stephan Goldrajch est un artiste textile qui s’approprie des techniques longtemps cantonnées aux femmes. Il a réalisé plusieurs œuvres mettant en évidence des oreilles. Ici, un scalp en crochet, une peau de crâne arrachée par-derrière.

Photo : Myriam Rispens

Garance Mor dit que, pour elle, peindre est une manière de « cracher les gros mollards qui (lui) restent en travers de la gorge ». Son travail est une manière de renvoyer la violence du monde à l'expéditeur, de rendre les coups en montrant à voir. « Je pense que ce que j'entends et ce à quoi j'assiste est en train de faire de moi un monstre, mentalement, mais de plus en plus, physiquement ». Elle a peint un autoportrait écorché, exorbité, violent, le portrait de celle qui a absorbé la haine ambiante après lecture des conversations des membres de la « Jupiler League du LOL ». Quand les galeristes ont ouvert la boîte qui contenait sa toile, des mouchettes s'en sont échappées. Allégorie de quelques chose, certainement.

Photo : Garance Mor

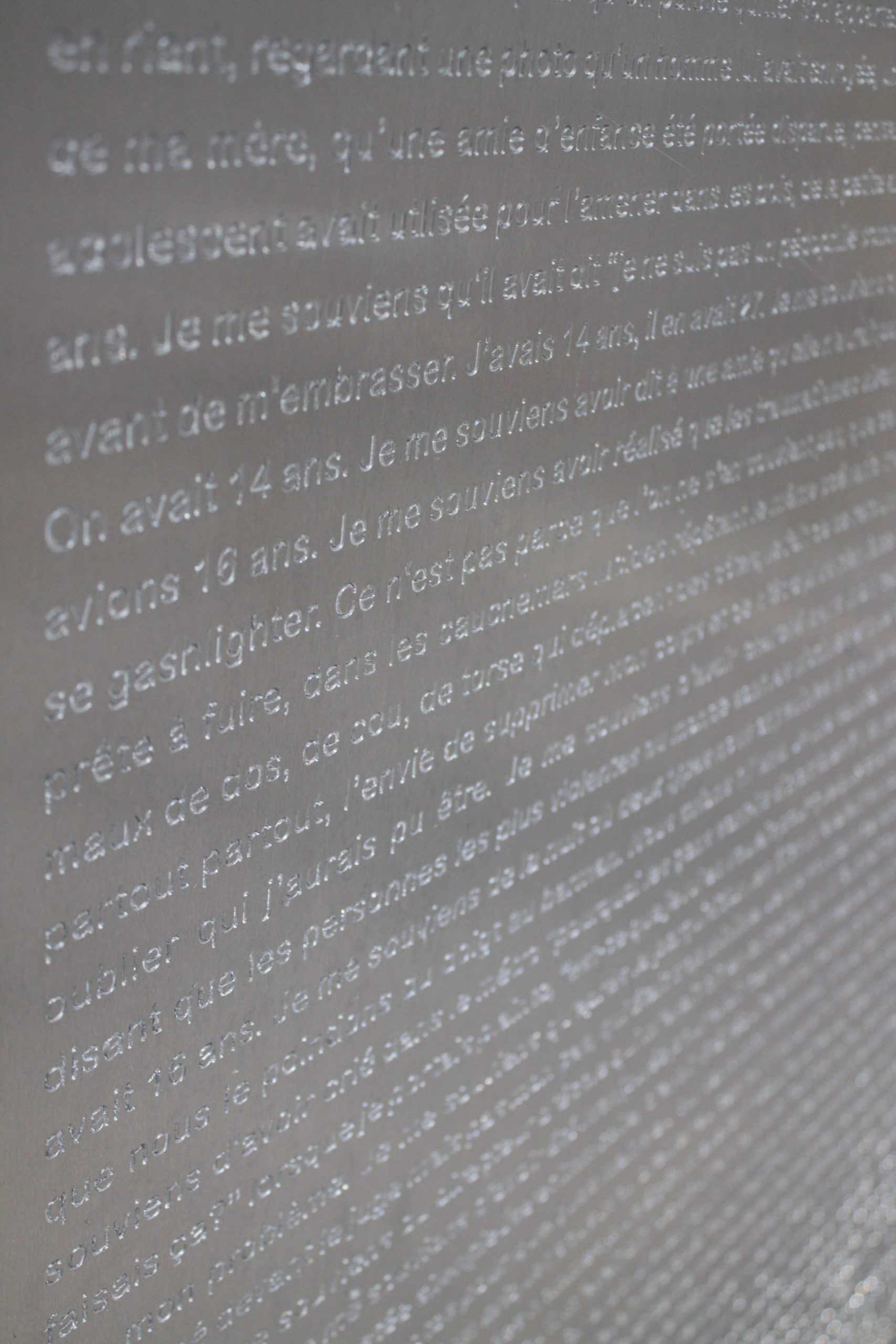

Tout le monde n’a pas été au cœur des préoccupations d’une bande de harceleurs, mais toutes les femmes ont enduré la haine et la pulsion de destruction. C'est ce que tend à démontrer l'œuvre de Loïs Soleil. L'artiste a parcouru les 4300 messages et toute cette boue remuée a fait émerger en elle un texte organique et puissant. Il semble avoir été écrit en un jaillissement, avant d’être gravé et poli avec minutie sur une plaque d'aluminium dont la taille et la pérennité donnent encore plus de poids à cette scansion malade en affirmant « Je me souviens ».

Photo : Loïs Soleil

Romain Garcin est un photographe et directeur artistique qui a l'habitude de travailler sur des motifs incarnant une virilité pleine d'aplomb : les rappeurs. Travailler avec Romain, entrer dans son univers, c'est côtoyer ce que les harceleurs ont tendance à faire craindre – la masculinité. C'est approcher la main du feu, et prendre conscience que, parfois, il brûle, mais ne crame pas. Ses petits personnages pleins d'ironie ramènent les harceleurs à leur véritable dimension. Ils ne font que quelques pixels, ils se fondent les uns dans les autres, ils sont grotesques.

Photo : Romain Garcin

Une installation plus ancienne de Pauline Reyre s’intitulait « Trop de sable pour mon camion » constituée d’un monticule de sable, d’un camion jouet trop petit pour le volume à déplacer et d’une pelle permet aux visiteur·euses de repartir avec un peu d’une matière symbolisant la mise en collectivité du fardeau personnel de l’artiste. C’est aussi ce que Myriam Leroy espère de l'exposition : que chaque artiste travaillant sur les messages en brise le sortilège en le morcelant. Ici, un grappin où l'on comprend l’impossibilité de se dérober à la tête chercheuse hérissée de harpon. Comme internet, face auquel nous sommes à découvert.

Photo : Pauline Reyre

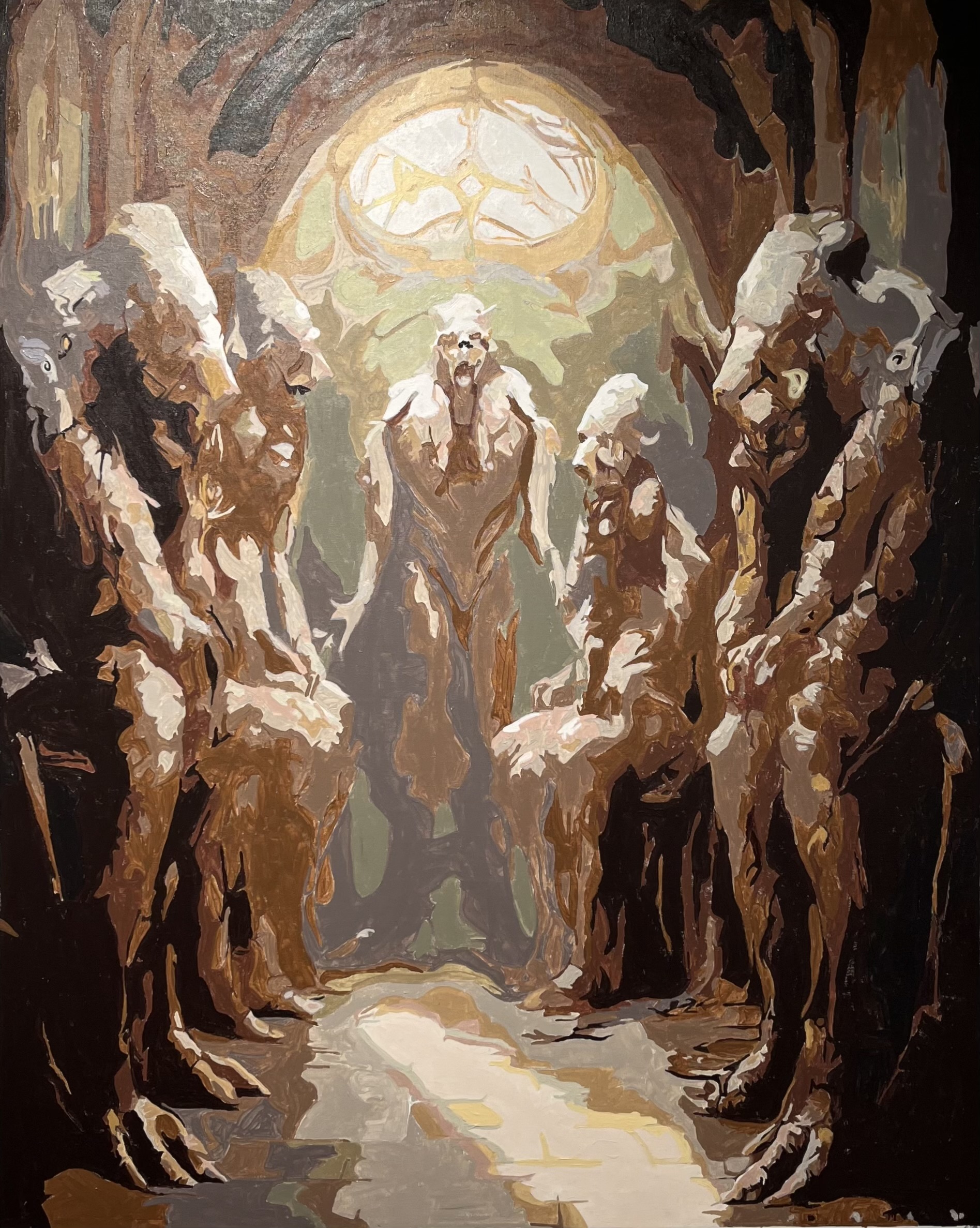

Quand Myriam Leroy a découvert le groupe de harcèlement qui la concernait, elle a demandé à ChatGPT de générer un visage issu du morphing de celui des hommes de la « Jupiler League du LOL ». Il lui sortit une image de gargouilles tapies dans une sorte de crypte. De cette illustration purement numérique, elle a décidé de créer une œuvre analogique. Elle l’a peinte au numéro, à l'acrylique, sur une surface très agrandie, donnant à l'image une esthétique encore plus gothique.

Photo : Myriam Leroy

Clémence Didion a façonné, sculpté une série de céramiques, à partir de l'iconographie d'internet et de ses signifiants les plus négatifs. L'émoji qui vomit prend ainsi une grande place dans ces œuvres, érigés comme des totems. L'artiste affirme que ce travail a changé sa réalité. Elle a redécouvert l’acte créatif sous l’angle de la colère, la colère par transmission, la colère comme stimulant créatif qui crée de nouvelles réalités, de nouvelles œuvres, de l’espoir.

Photo : Clémence Didion

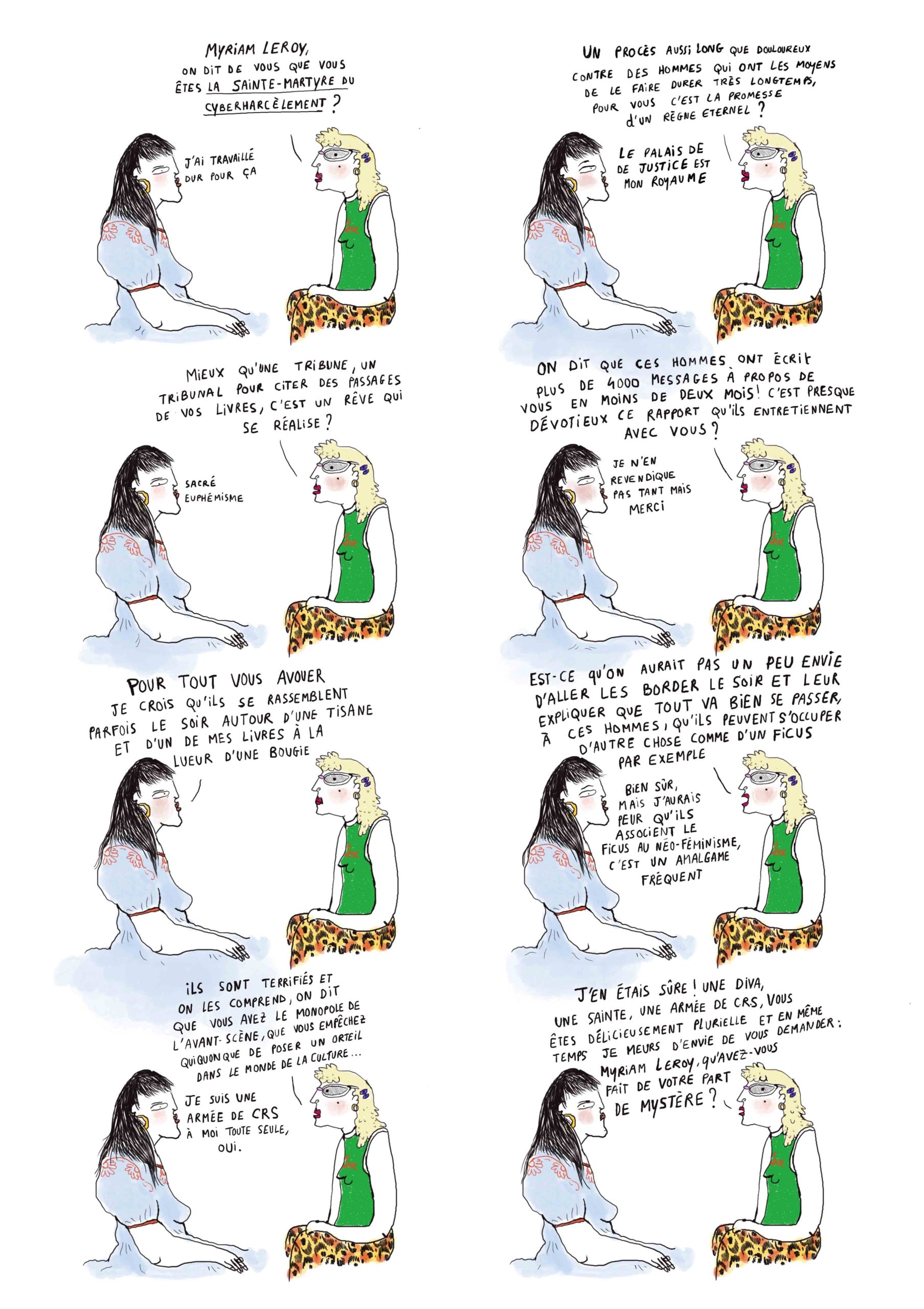

Maurine Larcher, alias RapsodyMorris, reproduit dans cette planche de bande dessinée quelques éléments piochés dans les 4300 messages du groupe de harcèlement. Elle représente un personnage de journaliste qui cuisine un personnage de Myriam Leroy au sujet de ses messages, en paraissant les prendre pour argent comptant, ce qui fait apparaître la teneur insensée des échanges de la « Jupiler League du LOL ». Maurine Larcher propose des univers et des personnages singuliers, qui se jouent des codes traditionnels de la « beauté ».

Planche de RapsodyMorris

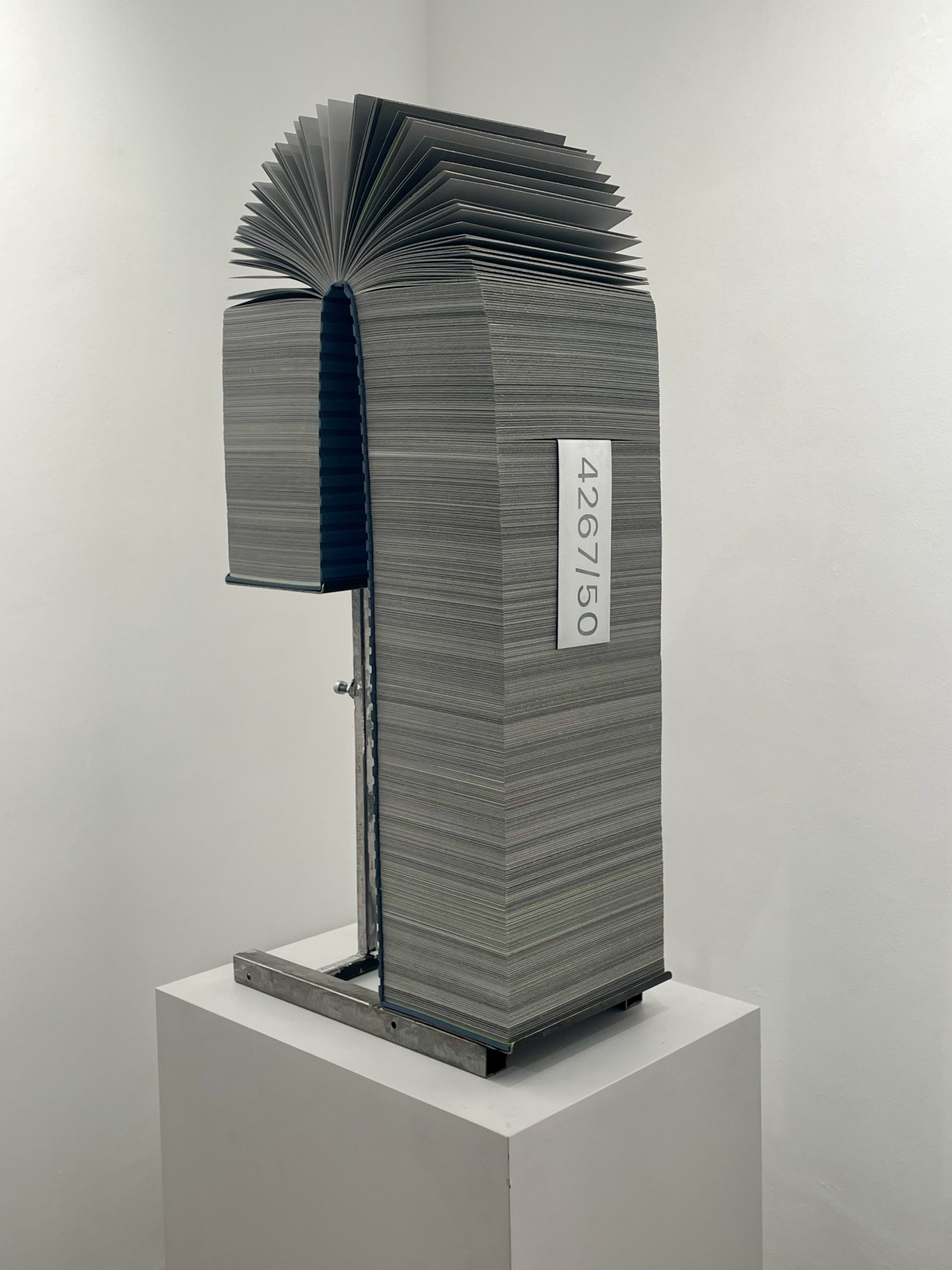

Sept étudiantes de La Cambre et professionnelles du design du Livre proposent avec cette œuvre l'intégralité des 4300 messages de la « League ». Elles les ont reliés en un livre de 85 centimètres de haut, pour figurer les 85 messages que ces personnes s'échangeaient chaque jour. L'ouvrage est tellement lourd qu'il doit se manipuler avec un ingénieux système de poulie. Cet objet au carrefour de l'artisanat, de la création artistique et de la performance a été réalisé par Angeline Guzman, Sarah Juin, Jeanne Champenois-Masset, Lola Roy-Cassayre, Tanz, Dunya Savilova et Roxane Daguet.

Photo : La Cambre

Lior de Pape fabrique et répare des vitraux. Des compositions géométriques, ou des choses plus classiques ou patrimoniales. La voilà à travailler avec sa technique si pure et sacrée un truc aussi nul, glauque et moche que les milliers de messages que s'envoient de gros obsédés du féminisme, du gauchisme et des « journalopes ». L'image qui s'est imposée à elle en parcourant les messages de haine est une scène de théâtre avec de grands rideaux bleus (le bleu Facebook) qui prennent feu à la base. Un théâtre et un bûcher.

Photo : Lior de Pape

Après avoir tenté l’indifférence, le dépôt de plainte ou encore la dérision pour que ces mecs la lâchent, Myriam Leroy a essayé la magie. Elle est allée voir un mage, dans son quartier, qui lui a suggéré de faire des poupées vaudou avec ces gars : elle en a donc fait des moulages de petits porcs et hippopotames. C’était supposé les tenir à distance. Pour l'exposition, elle a repris cette technique pour donner 85 petits animaux geignards et ridicules à écraser sous le pied. Ou à poser sur une étagère pour en rigoler. 85, pour symboliser les 85 messages échangés chaque jour sur le groupe de harcèlement.

Photo : Myriam Leroy

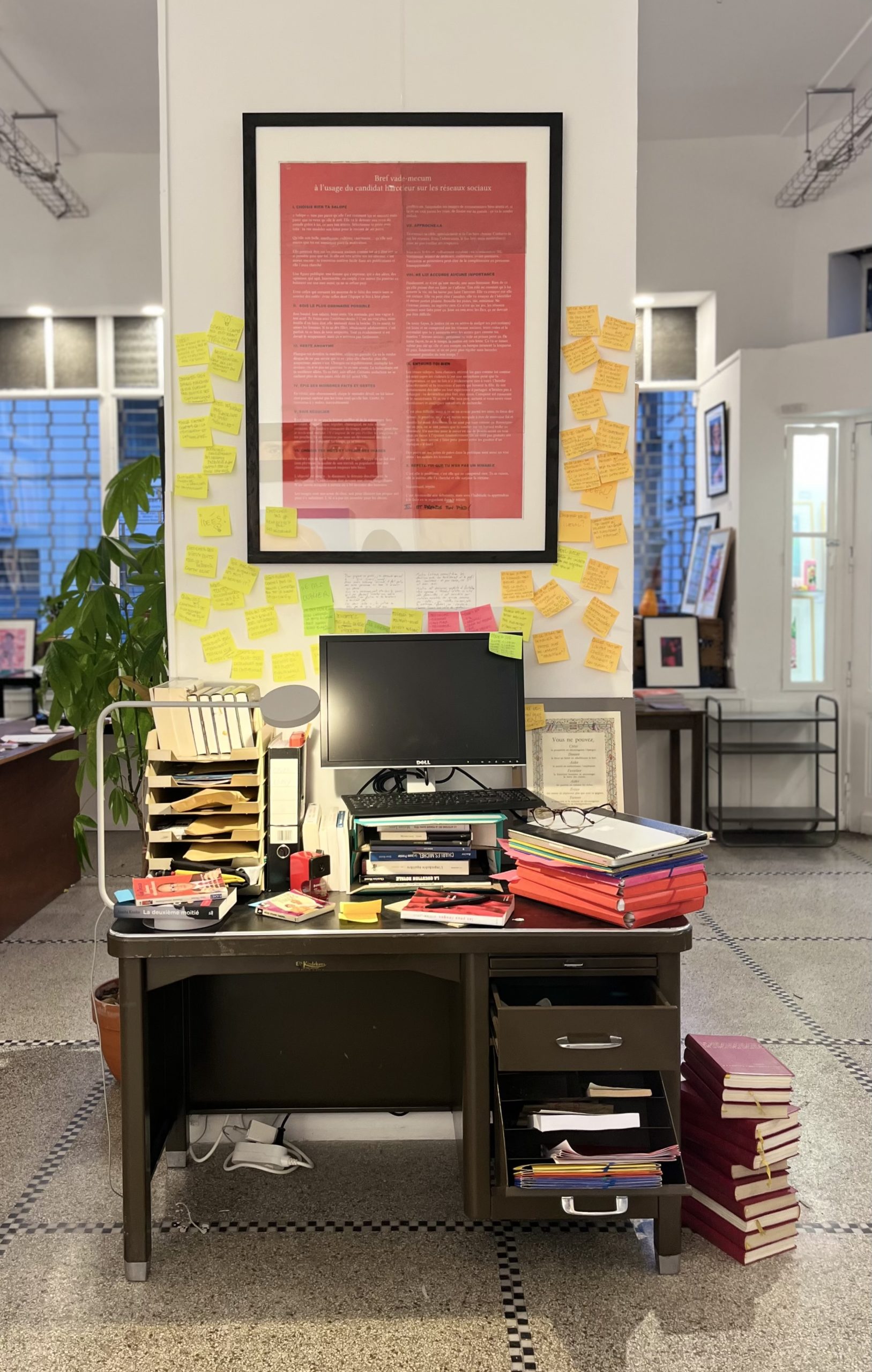

Justin Lalieux est designer, graphiste et illustrateur. Et comme il essaye d'être un allié du féminisme, il est considéré par certains membres du groupe comme un « castré », un « cuck » (c'est-à-dire un cocu, selon la novlangue facho) ou encore un « candaule » (personne soumise aux idées de gauche). Son installation figure le poste de travail du troll haineux lambda, où chaque objet dit quelque chose des frustrations et contradictions de cette mouvance. Au-dessus de ce bureau trône le manuel du parfait petit harceleur imaginé par l'avocat Eric Jooris.

Photo : Justin Lalieux