Dans cet entretien d’une petite centaine de pages, la juriste Marine Calmet dévoile son combat quotidien pour déconstruire et modifier ce qu’elle nomme le « droit d’oppresser ». En effet, le droit occidental, français ici en l’occurrence, a été conçu et rédigé par celleux qui nous gouvernent avec une intentionnalité politique précise, à savoir dominer les personnes estimées inférieures et la nature. Celle qui se qualifie plutôt d’ethnologue juridique s’intéresse principalement au droit comparé afin de saisir « pour quel horizon social est pensée une norme ». Et force est de constater que ses constats font mouche grâce à son travail, notamment, sur la terminologie choisie pour rédiger les lois. On connaît le poids et le pouvoir des mots, et dans le domaine juridique, ça ne rate pas. Ainsi, elle évoque le terme de « rétrocession » utilisé par l’État français concernant des terres autochtones en Guyane — comme si ces dernières avaient été cédées par les premier·es habitant·es aux colons — alors que c’est bien d’une « restitution » qu’il est question. Si les autorités françaises refusent encore à ce jour de modifier leur lexique au même titre qu’elles rejettent le qualificatif d’« autochtone », c’est que celles-ci restent encore profondément imprégnées de colonialisme. Et Marine Calmet de déplorer que, dans ces circonstances « (…) il faut conclure (…) que le droit français a été et reste un outil colonial. Dans ce type de contexte, réformer le ‘droit de l’oppresseur’ est difficilement envisageable, car il s’agit d’un rapport de force biaisé ». Après s’être penchée sur la colonialité du droit, elle poursuit avec ce qu’elle nomme un « droit hors-sol », construit sans aucune considération pour le vivant dans son ensemble, pointant ainsi la non-prise en compte tant des humains que des autres qu’humains. S’inspirant du droit coutumier, elle propose des pistes de réflexion qui, si elles pouvaient être mises en œuvre, permettraient de concevoir un « droit où l’axiome de base n’est pas l’individu mais le milieu. Un droit fondé sur la réalité (des écosystèmes et des modes de vie) et non pas sur une fiction (celle d’un individu abstrait placé au bout de la chaîne alimentaire, isolément et de façon artificielle) ». Évidemment, cela reviendrait à profondément déstructurer la société actuelle. Mais le jeu n’en vaut-il pas la chandelle, s’il s’agit de faire du droit un outil pour protéger les intérêts généraux, et plus uniquement ceux des humains, pour rétablir un rapport de force égalitaire avec les intérêts industriels et financiers ? Poser la question, c’est déjà un peu y répondre…

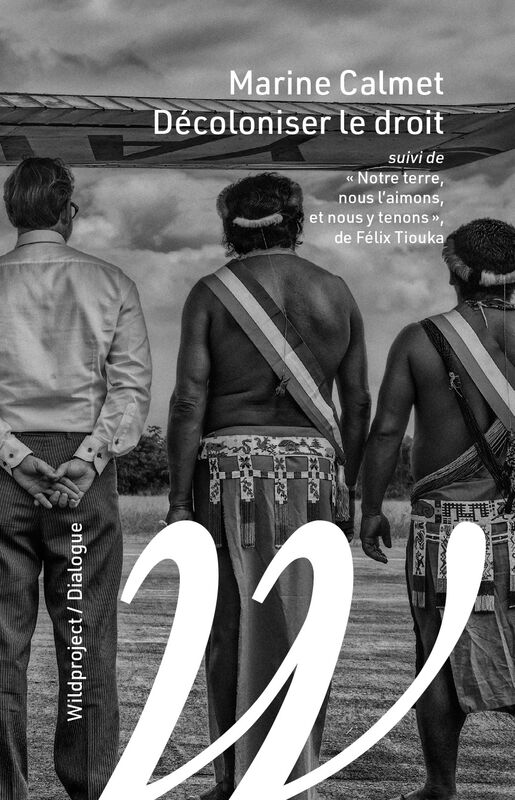

July RobertDécoloniser le droit

Marine Calmet

Wildproject, 2024