Les récits de la lutte des populations autochtones pour la défense de leurs terres ancestrales demeurent bien rares dans les pays occidentaux. S’ils font l’objet d’une mise en lumière dans certains milieux militants, peu nombreux sont les médias qui les visibilisent et osent dénoncer les politiques coloniales toujours à l’œuvre dans de nombreuses régions du monde. En outre, lorsqu’elles sont médiatisées, ces luttes le d’une voix extérieure, qu’elle soit journalistique, universitaire ou académique. Dans Quand tombent les aiguilles de pin, la parole est à une première concernée et c’est ce qui fait de cet ouvrage un objet aussi unique qu’essentiel. Katsi’tsakwas Ellen Gabriel est la figure emblématique de la résistance Mohawk à proximité de Montréal dans les années 1990. C’est avec elle que l’historien Sean Carleton s’est entretenu pour lui permettre de raconter le siège de Kanehsatà:ke et de Kahnawà:ke (appelé également la « crise d’Oka ») de son point de vue de femme autochtone, une démarche éditoriale inédite et salvatrice. Durant l’été 1990, la communauté Kanehsatà:ke se mobilise contre un projet de développement résidentiel et de construction d’un terrain de golf sur des terres où se trouve, notamment, un cimetière mohawk. Les membres de la communauté décident de bloquer, symboliquement, un chemin de terre secondaire afin d’informer les gens de leur lutte territoriale et des raisons de leur opposition au projet colonial mené par les autorités canadiennes. Katsi’tsakwas Ellen Gabriel est rapidement nommée porte-parole de cette lutte puisqu’elle est trilingue (Mohawk, français et anglais), ce qui lui permet de s’adresser tant aux médias qu’aux autorités, aux policiers et aux habitant·es. Mais aussi parce que les femmes ont un rôle primordial dans sa communauté, celui de protéger le territoire. Au micro de Carleton — dont il faut souligner la démarche lui qui affirme que son but « était plutôt de céder mon pouvoir et mon autorité en tant que chercheur pour créer un espace où la lumière d’Ellen puisse briller » — Katsi’tsakwas Ellen Gabriel raconte la manière dont les médias ont transformé leur lutte de libération en un acte criminel. Mais aussi comment le gouvernement, alors mais encore aujourd’hui, renforce continuellement le stéréotype de l’« Indien sauvage ». Si le siège a duré 78 jours à l’époque, Katsi’tsakwas Ellen Gabriel affirme qu’aujourd’hui encore, la lutte se poursuit « La résistance a sans doute transformé les relations entre le Canada et les peuples Autochtones, mais Kanehsatà:ke n’a pas cessé son combat contre la dépossession. Nous avons encore perdu plus de terre depuis. C’est une histoire sans fin. Malgré les nombreuses répercussions de notre lutte, qui en a nourri d’autres de bien des façons, il reste encore beaucoup de chemin à faire avant de résoudre les enjeux territoriaux historiques du Canada ». Alors que les guerres coloniales et génocidaires font toujours rage, Quand naissent les aiguilles de pin vient ajouter un peu d’huile au moulin de la réflexion sur la manière dont nous, allié·es, pouvons être force de soutien.

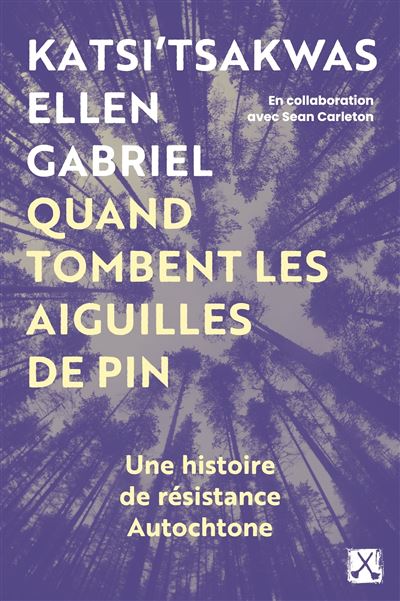

July RobertQuand tombent les aiguilles de pin

Une histoire de résistance Autochtone

Katsi’tsakwas Ellen Gabriel

Remue-ménage, 2025