Comment concilier lutte sociale et lutte environnementale ? Cette question taraude les syndicalistes. Pour éviter une catastrophe climatique, il faudrait réduire l’activité, supprimer les productions inutiles ou nuisibles, renoncer à une part substantielle des transports… Mais qu’adviendrait-il alors de l’emploi ? Comment éviter une flambée du chômage, une nouvelle poussée de la misère et de la précarité ? Dans les rapports de forces actuels, face à un capitalisme financiarisé et mondialisé, ces défis semblent impossibles à relever…

La Confédération Syndicale Internationale (CSI) en a tiré une conclusion radicale : sous couvert de belles paroles en faveur de la « transition juste », elle a choisi d’accompagner l’évolution vers un impossible capitalisme vert. La résolution de Vancouver (2010) est claire : ce texte plaide pour une transition qui « ne mette pas en danger la compétitivité des entreprises et n’exerce pas de pression excessive sur les budgets des États » (art. 5). On croit rêver : la demande de respect de la compétitivité n’est même pas assortie d’une réserve concernant le secteur des énergies fossiles, principal responsable du changement climatique ! Or, sans briser le pouvoir de ce secteur du capital, il est strictement impossible d’éviter la catastrophe climatique…

La CSI veut croire qu’une « gouvernance démocratique » intégrant la « transition juste » ouvrirait de « nouvelles opportunités », qu’elle permettrait de créer massivement des « emplois verts », bons et « décents ». Ce sont des vœux pieux. Les capitaux investis dans la « transition énergétique » ne dérogent nullement à l’impitoyable offensive capitaliste contre les salaires, les conditions de travail et les syndicats. L’Allemagne est en pointe à la fois dans les énergies renouvelables et dans l’extension d’une sous-classe de travailleurs et travailleuses pauvres. Dans de nombreux pays, les gouvernements prétextent de l’écologie pour démanteler les bastions syndicaux des secteurs traditionnels. La réponse ne réside pas dans la participation syndicale à la « gouvernance démocratique » dans le respect de la compétitivité mais dans la construction d’un rapport de forces.

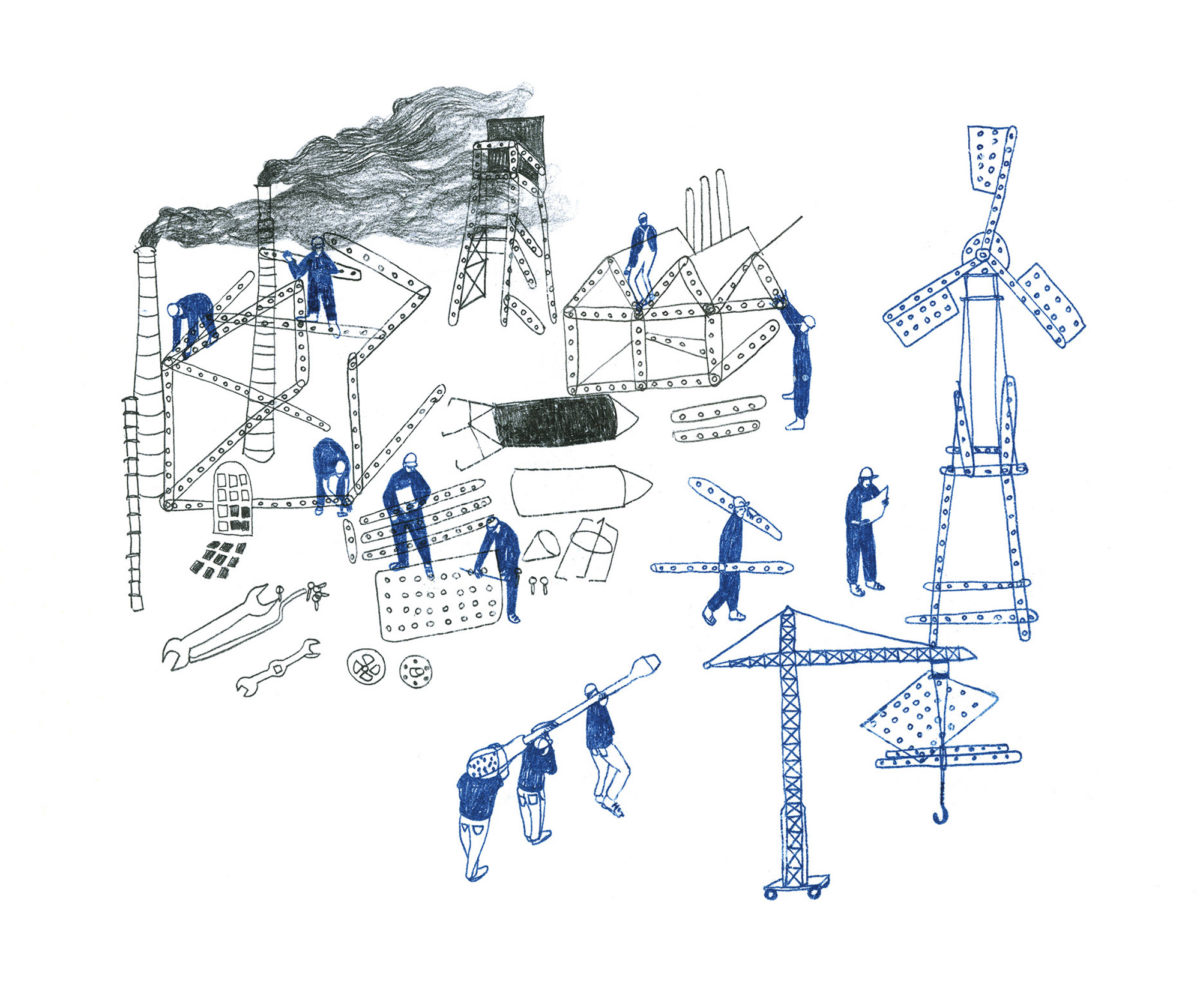

Développer une alternative authentiquement syndicale à la politique de collaboration de classe de la direction de la CSI est d’une importance stratégique. La classe ouvrière occupe une position décisive dans l’industrie et dans les services. Sans sa participation active, une transformation antiproductiviste de l’économie restera impossible. Mais comment gagner les travailleur·ses à la lutte pour la défense de l’environnement ? Telle est la question. La réponse est difficile. D’autant plus difficile que les rapports de forces se dégradent et que le poison de la division se répand dans le monde du travail.

L’AUTO-ORGANISATION OUVRIÈRE

Que faire ? Il faut, pour commencer, poser le problème correctement sur le plan théorique. Car on touche ici à une question fondamentale : le capital n’est pas une chose mais un rapport social d’exploitation qui soumet les travailleur·ses plus sûrement que des chaines. Qu’on le veuille ou non, ce système contraint chaque salarié·e à produire plus que nécessaire à la satisfaction de ses besoins, et à réaliser cette production sous la forme aliénée de la marchandise. Donc à collaborer au productivisme, qui « épuise les deux seules sources de toute richesse : la Terre et le travailleur » (Marx). Cette collaboration, aujourd’hui, est de plus en plus clairement contre nature, puisqu’elle menace la survie même de l’humanité. Mais, dans des conditions « normales », la concurrence capitaliste l’impose à tout le monde.

Il faut donc sortir des conditions « normales », sortir de la concurrence de toustes contre toustes. Comment ? Par l’organisation collective, l’action des exploité·es pour leurs revendications. « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Cette phrase célèbre de Marx est plus que jamais valable. Face à la crise écologique, l’énorme problème de la soumission/intégration des salarié·es à la course productiviste du capital ne peut être dépassé que par la lutte auto-organisée. Conclusion pratique : toute résistance collective contre l’austérité, les licenciements, les fermetures doit être soutenue, fût-ce de façon critique (quand elle n’est pas réellement démocratique, ou que son point de départ est antinomique avec la défense de l’environnement). Car une chose est certaine : des travailleurs et travailleuses battues dans le combat économique immédiat contre l’austérité ne progresseront pas vers une conscience politique plus élevée, intégrant la question écologique.

Le contrôle ouvrier et l’auto-organisation démocratique peuvent faire des miracles en termes de conscience. Même au niveau d’une entreprise. Un exemple remarquable a été fourni en 1975 – 1985 par les « excédentaires » du secteur verrier carolorégien : suite au combat contre la fermeture de leur entreprise, ils ont imposé leur reconversion dans une entreprise publique d’isolation/rénovation des logements (l’entreprise a été créée mais sabotée par la suite par les politiciens et le patronat).

FORMER LA CONSCIENCE ÉCOSOCIALISTE

De tels exemples restent cependant exceptionnels. D’une manière générale, la formation d’une conscience écosocialiste requiert une démarche et des expériences à un niveau plus large que l’entreprise. C’est au niveau interprofessionnel que le syndicalisme peut le mieux poser des revendications structurelles cadrant avec une approche anticapitaliste de la transition. Par exemple : l’extension du secteur public (les transports publics gratuits par exemple), l’expropriation du secteur fossile (condition sine qua non d’une transition rapide vers les renouvelables), la réduction radicale du temps de travail, sans perte de salaire (condition sine qua non pour concilier décroissance de la production et emploi).

Mais le programme et la lutte ne suffisent pas. Un écosyndicalisme de combat requiert de porter le regard au-delà de l’interprofessionnel. Il faut concevoir une stratégie de convergence avec d’autres mouvements sociaux — paysans, jeunes, féministes, écologiques. Cela implique d’abandonner l’idée fausse que le travail serait la source de toute richesse. En vérité, l’exploitation du travail salarié présuppose l’appropriation et l’exploitation des ressources naturelles qui fournissent nécessairement l’objet matériel du travail d’une part, et, d’autre part, l’exploitation patriarcale du travail de soin effectué principalement par les femmes et « invisibilisé » dans le cadre de la famille. La contradiction capital-travail s’encastre donc dans un antagonisme plus large entre le capital, d’un côté, la vie et sa reproduction de l’autre.

S’il se place au cœur de cet antagonisme, le syndicalisme peut sortir de la défensive, nouer des alliances avec les autres mouvements sociaux, élaborer avec eux un projet écosocialiste attractif. Il ne s’agit pas de ranimer la chimère d’une transformation sociale progressive par l’accumulation de micro-expériences censées permettre de faire l’économie d’une épreuve de force globale. Il s’agit au contraire de préparer cette épreuve de force au niveau des territoires, en développant systématiquement des pratiques de contrôle, de solidarité, d’auto-organisation et d’autogestion. Celles-ci encourageront les exploité·es et les opprimé·es à prendre les choses en mains, à prendre conscience de leur force, favorisant ainsi une prise de conscience écosocialiste et féministe globale qui renforcera le syndicalisme.

Cette proposition stratégique semblera à certain·es fort éloignée des rapports de forces réels. Qu’iels n’oublient pas ceci : le calme relatif qui règne à la surface des rapports sociaux est trompeur. Le capitalisme mutile la vie et la nature. Notamment la nature humaine. La majorité de la population est contrainte de s’épuiser et d’épuiser l’environnement dans un travail aliéné, de plus en plus inutile, éthiquement insupportable et qui produit une existence misérable. La matière explosive accumulée de la sorte peut libérer son énergie vers la gauche ou vers la droite. C’est peu dire que le syndicalisme a intérêt à ce qu’elle soit libérée à gauche. C’est en liant la lutte pour la justice sociale et la justice environnementale dans une perspective anticapitaliste et antiproductiviste qu’il aura le plus de chances d’y parvenir.