En 2023, un collectif français a lancé la plateforme HelloQuitteX afin d’encourager et de faciliter le départ de X/Twitter vers Mastodon et Bluesky, deux autres réseaux sociaux. Suite à la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2024 au terme d’une campagne marquée par le mensonge et la violence verbale, le collectif a lancé un appel à réaliser un transfert de compte avant le 20 janvier 2025, date de l’investiture présidentielle. L’initiative a largement dépassé les frontières hexagonales et rencontré un certain succès auprès des figures progressistes. Mais elle a surtout placé dans l’espace public la question de rester ou pas sur des plateformes dorénavant ouvertement politisées à l’extrême droite.

Une question particulièrement aiguë pour l’associatif partout dans le monde et en Belgique. L’associatif belge est structurellement porteur d’une vision progressiste et humaniste, engagé de longue date dans la construction d’un modèle de société à l’opposé des valeurs défendues aujourd’hui par les patrons des réseaux sociaux.

Des réticences anciennes

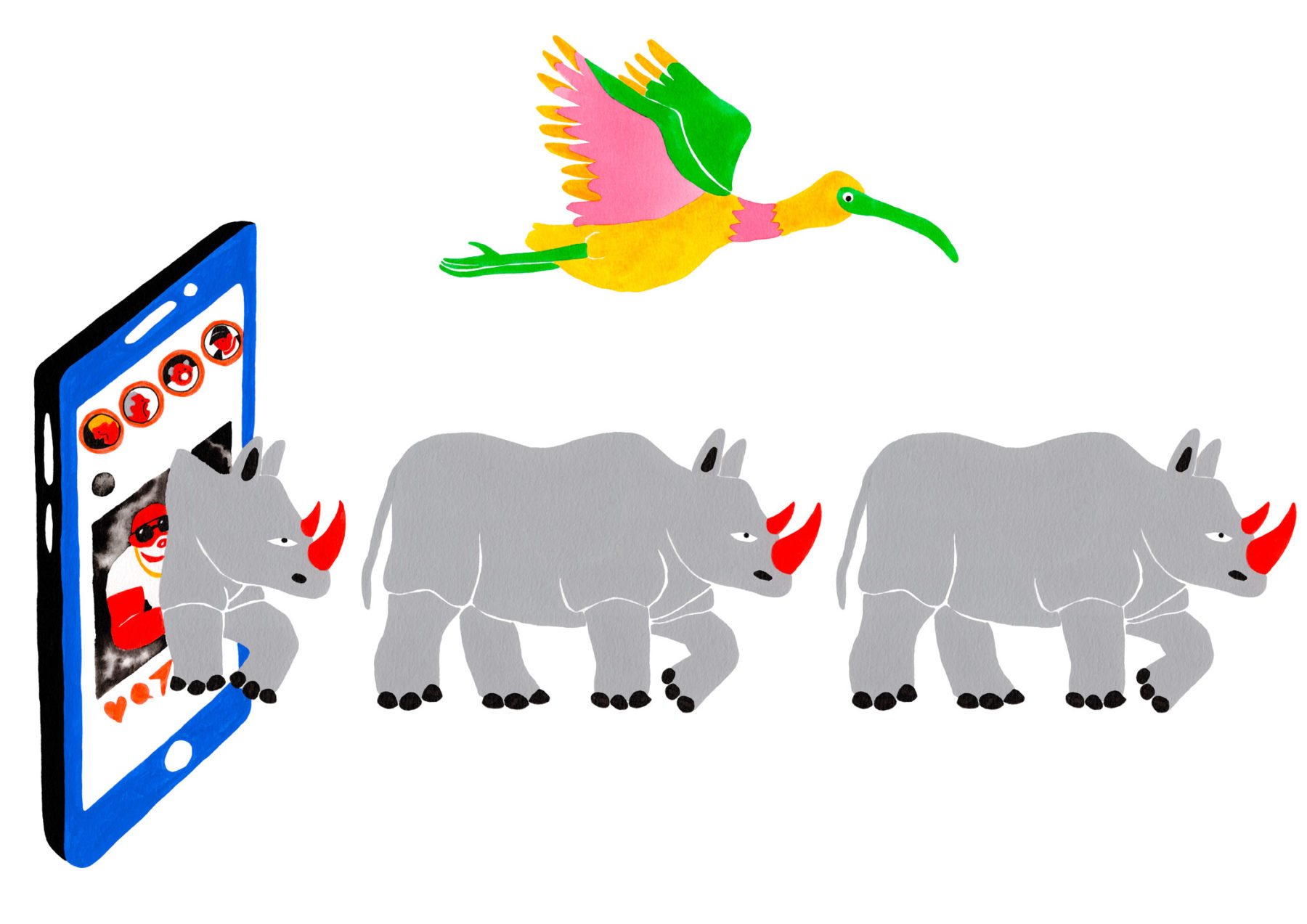

L’associatif belge exprime des réticences anciennes et bien connues par rapport aux réseaux sociaux. Comme la critique du fait de « nourrir la bête » en alimentant des sociétés privées capitalistes friandes d’optimisation et d’évasion fiscales. Ou le constat d’un débat de faible qualité sur ces espaces qui favorisent une communication spectaculaire, une expression centrée sur l’individu voire la promotion de soi, des échanges acrimonieux encourageant l’opposition et le conflit plutôt que la recherche d’un commun, une dévalorisation des faits par rapport aux opinions. Bref, une agora à l’inverse de celle voulue par les divers courants progressistes.

Des caractéristiques structurelles propres à l’associatif expliquent aussi les réticences du secteur par rapport aux réseaux sociaux. Comme des compétences communicationnelles surtout développées pour les médias traditionnels, une méfiance par rapport au numérique comme projet néolibéral et un manque de maitrise des codes des réseaux sociaux organisés autour du mème et du lol1.

Dans les faits, l’associatif est toutefois présent sur les réseaux sociaux, présence résultant souvent de débats internes animés.

UN CADRE DÉGRADÉ

Si ces réticences sont légitimes et le questionnement qu’elles portent mérite notre attention, la situation a changé. Et ce changement nous invite à approfondir mais aussi à repenser ce questionnement.

Internet, dans sa version grand public, s’est construit selon la doctrine move fast and break things (avancer vite et casser des trucs), une logique valorisant la disruption violente inspirée par l’économiste Joseph Schumpeter, un conservateur considéré comme l’un des pères du néolibéralisme.

Pour les start-ups commerciales ayant investi internet, il s’agit avant toute chose d’investir grâce au numérique un domaine pour y créer un monopole, le plus souvent au détriment des acteurs traditionnels du secteur : Uber supplante les sociétés de taxis, Spotify les radios, Airbnb les hôtels, Netflix les télévisions Comme les marchés financiers assurent la trésorerie grâce à une valorisation boursière fondée sur un discours d’innovation, la recherche d’un modèle économique et de la rentabilité arrive une fois ce monopole établi2.

Les réseaux sociaux ont suivi ce même modèle de développement, y ajoutant une architecture fermée pour construire des écosystèmes clos dans une logique inverse à celle qui avait conduit à la création du web. Il s’agit dans un premier temps d’augmenter rapidement le nombre d’utilisateur·ices attiré·es par une gratuité apparente et une multiplication des services proposés. Puis, de monétiser ces centaines de millions d’usager·es par un extractivisme de leurs données, une forme d’espionnage systématisé permettant de dresser des profils utilisés pour leur diffuser de la publicité3. Enfin, faire payer les usages professionnels, initialement gratuits, de ces réseaux sociaux pour toutes les structures incapables de se priver des services de communication et d’organisation de ces réseaux sociaux au public gigantesque ; une problématique que connait bien le secteur culturel.

Ces abus de position dominante à visée économique, pour reprendre le vocable des dizaines de condamnations qui se sont abattues sur les différents réseaux sociaux, sont bien documentés. Mais cela prend une autre dimension lors que cette domination se met à servir une certaine politique. L’engagement d’Elon Musk auprès de Donald Trump et la mise à disposition de X/Twitter au service de sa campagne électorale avant son soutien réitéré au parti allemand d’extrême-droite AFD et son salut nazi lors d’un rassemblement républicain en janvier 2025, la participation de Mark Zuckerberg à un podcast d’extrême droite où il a proféré des propos masculinistes avant de confirmer l’abandon de la modération sur ses réseaux sociaux… On pourrait encore ajouter l’importance du soutien du milliardaire réactionnaire Peter Thiel, grand patron et investisseur de la tech américaine, dans la promotion de JD Vance comme candidat vice-président auprès de Trump ou la facilité avec laquelle les grandes entreprises numériques ont renoncé à leurs politiques d’inclusion une fois l’élection présidentielle passée.

Tout cela indique non seulement une absence de neutralité de réseaux sociaux devenus des plateformes majeures d’information mais plus encore un soutien à des idées réactionnaires et d’extrême droite.

Dans ces conditions, la question de la présence sur les réseaux sociaux et de leur investissement se pose avec une acuité encore plus forte.

REVUE DES ARGUMENTS

Tentons de répondre à cette question. Quelles sont les raisons d’investir les réseaux sociaux pour l’associatif ? Pour partager ses idées, quitte à « faire de la com’ », et occuper cette agora nouvelle où s’est déplacé une bonne partie du débat public. Mais aussi pour mobiliser, fédérer, participer ou organiser les mouvements sociaux, les contestations, les revendications. Pour peser sur les cercles de décision et sur les médias, sensibles aux réseaux sociaux depuis leur importance dans l’élection de Barack Obama en 2008, leur accompagnement des Printemps arabes de 2011, leur rôle dans les massacres de Rohingyas en 2017, leur place dans la prise en compte (enfin !) du caractère systémique des violences sexuelles avec notamment le mouvement #MeToo, leur utilisation pour structurer le mouvement des Gilets jaunes en 2018, leur investissement par les partis politiques belges et en particulier le Vlaams Belang, etc.

Mais ces raisons demeurent-elles encore valables dans la situation actuelle ? Les partisan·es progressistes d’un maintien d’une activité sur les réseaux sociaux, et en particulier sur X/Twitter, défendent la nécessité d’une lutte dans l’espace public numérique, l’importance de ne pas laisser la parole aux seul·es néofascistes, l’utilité de continuer à convaincre par le dialogue, l’impact d’une parole de gauche sur tous les canaux contemporains de communication. Soit, sommairement résumé, la thèse du combat pour l’hégémonie culturelle de Gramsci.

UNE DESTRUCTION DE L’ESPACE PUBLIC

Mais la question se pose-t-elle vraiment en ces termes ? D’une part, la mise à disposition par Musk et Zuckerberg de leur réseaux sociaux au service de partis politiques d’extrême droite valide la critique traditionnelle de la gauche radicale sur la propriété des moyens de production de l’information et de son impact sur l’organisation du débat public4.

D’autre part, comme le montraient les numéros 65 et 66 d’Agir par la culture dédiés aux enjeux politiques du numérique, les biais et les orientations volontaires des algorithmes régissant ces réseaux modifient en profondeur la notion d’espace de débat public.

Une récente étude du Center for AI & Digital Humanism montre à quel point X/Twitter a été utilisé pour favoriser le parti d’extrême droite AFD lors des dernières élections législatives allemandes. Par sa permissivité envers d’innombrables comptes fictifs animés par programmes automatiques et par l’orientation plus que probable des algorithmes en faveur des thématiques du parti néo-fasciste, X/Twitter a donné une visibilité à l’AFD équivalente à celle de tous les autres partis politiques allemands réunis. À tel point que l’enquête ouverte par la Commission européenne ce réseau va s’étendre à ces manipulations volontaires d’élections.

Dans ces conditions, comment considérer que le débat public est encore possible, que les vertus de la publicité des échanges d’arguments peuvent encore se déployer afin d’éclairer un choix conscient des électeurs ? Comment croire, comme l’affirme l’ancien directeur de Human Rights Watch, que quitter X/Twitter est une erreur pour les progressistes tant il resterait un espace de discussion important ? Comment imaginer que les paroles associatives, défavorisées par les algorithmes de certains réseaux sociaux face à la désinformation, impactent encore le débat public ? Comment continuer à faire vivre une information plurielle face aux logiques de bulles informationnelles favorisées par ces réseaux ?

D’AUTRES PERSPECTIVES ?

C’est enfoncer des portes ouvertes que de dire que contrôler l’algorithme, c’est contrôler le débat public. Pourtant, il semblerait que telle soit bien la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui face à des entreprises qui ont explicitement renoncé à leur vernis libéral, aux limites imposées par les pouvoirs publics et aux changements demandés par les mouvements militants. Si les plateformes du groupe Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) et X/Twitter semblent aujourd’hui perdues pour l’associatif, qu’en est-il des autres réseaux sociaux et des autres espaces numériques ?

Mastodon et Bluesky ont été les réseaux sociaux les plus mis en avant comme alternatives à X/Twitter. Tous deux décentralisés, ils favorisent peu ou pas les algorithmes de recommandation et laissent une liberté aux utilisateurs pour organiser leur fil informationnel. Mais le premier demeure plus complexe que les autres réseaux et surtout utilisé par des personnes au fort capital culturel numérique. Pour le second, c’est sa gouvernance qui pose question sur le développement de son modèle économique et laisse planer le doute sur ses évolutions futures. Toutefois, leur investissement par des acteurs, des institutions et des structures progressistes ainsi que leur politique de modération semblent les désigner comme des alternatives valables pour l’associatif.

Front Porch Forum, un réseau social du Vermont aux Etats-Unis, propose aussi un modèle différent en se concentrant sur les échanges locaux, favorisant la communication entre membres d’une même communauté sans chercher à les monétiser. Si l’on peut se questionner sur une approche communautaire porteuse d’un certain repli sur soi et de discussions dépolitisées, le contre-modèle qu’il propose ouvre toutefois des perspectives intéressantes pour une autre forme de réseau social.

Car c’est sans doute là la question centrale du problème que nous avons abordé ici : comment mettre l’internet 2.0, centré sur la création participative et les réseaux sociaux, au service d’un projet de société à l’opposé du projet politique fasciste des sociétés capitalistes qui l’ont aujourd’hui confisqué ?

Le modèle construit par Wikipédia, l’une des plus grandes réussites collectives d’internet, apparaît comme une référence majeure dans ce sens. Vieille de près d’un quart de siècle, l’encyclopédie en ligne a su maintenir son ambition de partage neutre du savoir tout en conservant son mode de fonctionnement collaboratif, en créant une organisation favorisant le débat et les échanges entre participant·es sans renoncer à son modèle économique évacuant toute notion de profit. Un projet qui semble allier celui des Lumières et des débuts d’internet. Il n’y pas de hasard à voir Wikipédia attaquée aujourd’hui par l’extrême-droite, Musk aux États-Unis et le journal Le Point en France, exemple d’une droite traditionnelle désormais radicalisée.

TRANSFORMER LES RÉSEAUX SOCIAUX EN BIEN COMMUN

Ces attaques contre Wikipédia, contre le projet commun et neutre d’internet, illustrent bien la volonté réactionnaire actuellement à l’œuvre. Il ne s’agit plus seulement de privatiser des espaces publics5 pour les intégrer à l’économie capitaliste mais de les transformer en outils au service de la mise en place d’une société fasciste.

Face à ce projet, il importe certes de se positionner sur la pertinence de la présence ou pas sur les réseaux sociaux. Mais plus largement, il faut repenser la question de leur contrôle, de leur statut en tant qu’objets communs et publics. Les réponses individuelles et même associatives sont certes utiles voire indispensables mais elles ne peuvent à elles seules suffire au regard du caractère structurel de l’emprise des entreprises commerciales sur internet6.

L’association Framasoft propose par exemple des outils et des services libres et communs pour sortir de la domination commerciale des GAFAM. Sa perspective est explicitement politique en visant à redonner aux usagers un contrôle sur leurs activités numériques et extraire celles-ci d’une économie capitaliste et d’une organisation monopolistique. Elle se rapproche en cela d’autres associations comme La Quadrature du Net.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées comme l’étatisation des réseaux sociaux. Ou leur mutualisation nationale sur le modèle de la Sécurité sociale voire internationale sur le modèle de Wikipédia. Cela impliquerait une gouvernance collective, une transparence des algorithmes, des objectifs non-lucratifs et un financement mutualisé.

La référence à la Sécurité sociale n’est ici pas innocente. Au 20e siècle, la sortie progressive de l’économie capitaliste de secteurs considérés comme essentiels constitue une étape majeure dans l’édification d’une société démocratique. Le cadre matériel qu’elle a mis en place a permis l’exercice réel des droits citoyens autrement réduits à leur seule perspective théorique. Il en va de même pour les réseaux sociaux à considérer comme des espaces d’information et d’échanges nécessaires à l’exercice de ces droits citoyens. Leur influence déterminante sur le débat public, que nous avons évoqué auparavant, invite à les requalifier en secteur essentiel, à changer le cadre législatif et social qui les régule. À les sortir du droit privé pour les transformer en bien commun.

Au delà de se demander s’il faut partir ou rester de plateformes toxiques, l’associatif militant belge pourrait œuvrer à diffuser auprès de ses publics les arguments en faveur de nouveaux modèles de réseaux sociaux basés sur une logique de mutualisation, pensé autour de la décentralisation technique mais aussi organisationnelle et économique. Et faire pression sur le monde politique dans ce sens.

- Des codes culturels et visuels marqués par une ironie permanente qui semble désamorcer tout débat et des références nombreuses à la culture pop contemporaine ainsi que l’utilisation d’images très expressives détournées de leur contexte initial.

- Par exemple, la société Amazon, créée en 1994, a été rentable pour la première fois en 2001 et n’a stabilisé cette situation qu’après 21 ans d’existence. Sachant que l’activité de vente en ligne n’a jamais été bénéficiaire.

- Le groupe Meta, maison-mère de Facebook, capte en 2024 11% des revenus publicitaires mondiaux.

- L’idéologie allemande de Marx, Engels et Weydemeyer (1845 – 1846), L’homme unidimensionnel d’Herbert Marcuse (1964), La fabrication du consentement de Noam Chomsky et Edward Herman (1988)…

- Rappelons qu’internet est initialement né au sein d’universités et de programmes militaires financés par des fonds publics.

- Par exemple, Amazon (32%), Microsoft (22%) et Google (11%) concentrent 65% des serveurs cloud commerciaux mondiaux en y proposant des services professionnels variés comme du stockage de données ou des machines virtuelles. Voir par exemple ici.