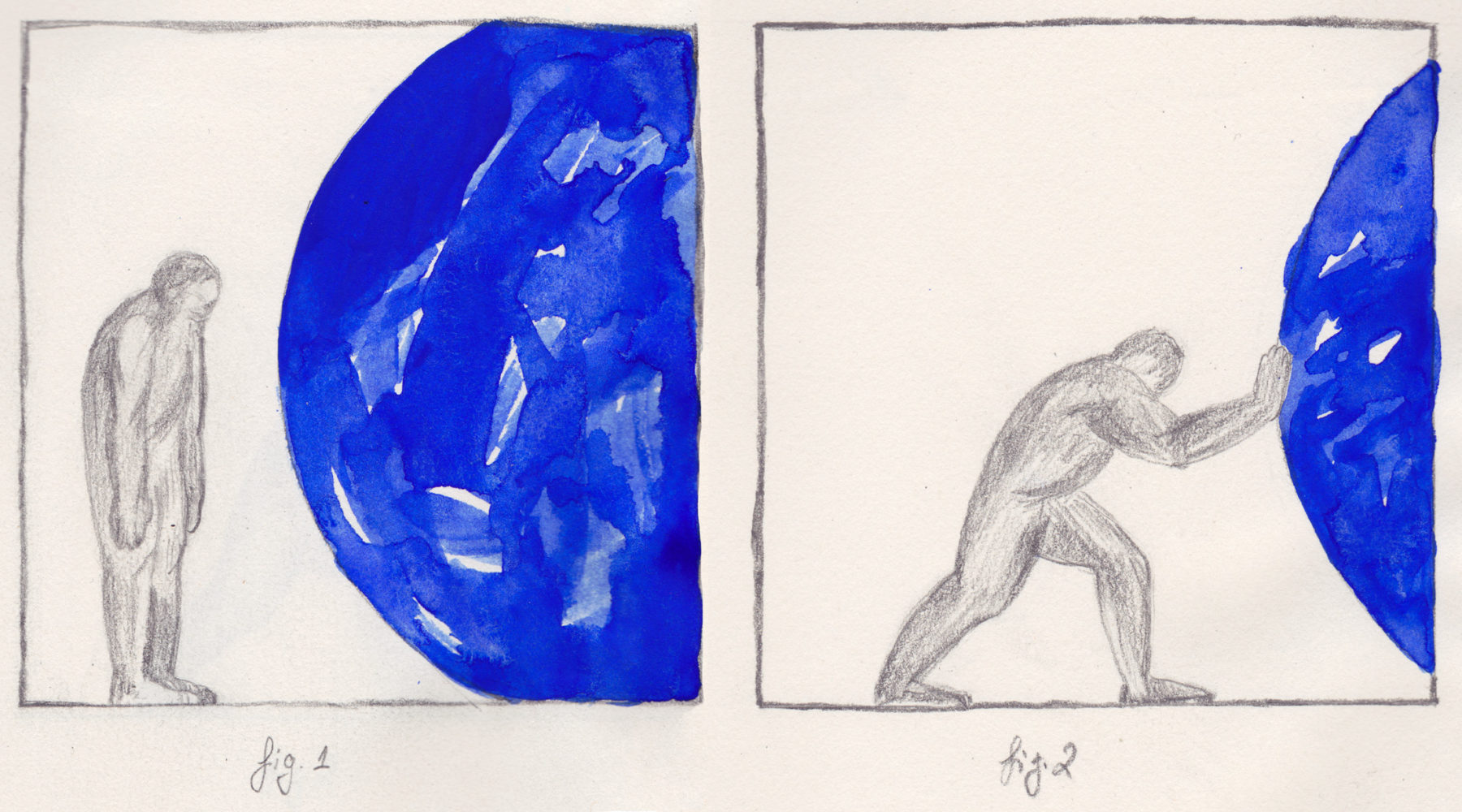

« La lune peut être prise à la cuillère

ou en gélule toutes les 2 heures. »

(Jaime Sabines)

L’année 2025 débute et je détecte une atmosphère de dépression, au moins dans les médias et sur les réseaux : comme si seules les mauvaises choses étaient racontables. Même Carlos Amor [chroniqueur culturel de la chaine TVE. NDLR] normalement joyeux, a fait un résumé absolument déprimant de 2024. Je ne nie pas, je reconnais même volontiers les horreurs de notre époque, mais il y a quelque chose dans ce récit sans espoir qui ne colle pas, qui m’insupporte. Nous vivons une époque de guerres, de génocides, de catastrophes climatiques, de violence machiste et de racisme non dissimulé… Ce qui me gêne, ce ne sont pas tant les faits, mais qu’on les décrive comme étant insurmontables.

Notre époque se présente comme un catalogue d’horreurs avec lesquelles nous devrions à présent vivre, une réalité si mauvaise qu’elle serait insaisissable, qu’elle nous paralyserait totalement. Et si ce que recherchait ce récit dévastateur, c’était précisément cette paralysie ? C’est la note dissonante, le grincement qui me dérange et me rappelle une phrase d’Angela Davis, toujours de bons secours.

À la question « Y a‑t-il de l’espoir dans ce monde ? » posée lors d’une conférence à Barcelone en mai dernier, Angela Davis, avec sa belle diction et son sourire, a répondu par une idée qu’elle dit avoir aimée dès qu’elle l’a entendue : « L’espoir est une discipline ».

Davis a ensuite précisé, avec son honnêteté habituelle, que l’idée venait de Mariame Kaba, une activiste et éducatrice afro-américaine, qui, dans une interview, la définissait de la manière suivante : « L’idée que l’espoir est une discipline m’a été transmise par une religieuse il y a de nombreuses années. L’espoir dont elle parlait était un espoir enraciné que l’on pratiquait tous les jours. Dans le monde dans lequel nous vivons, il est facile de céder au désespoir, de penser que tout va mal tout le temps, que rien ne changera jamais. Je comprends pourquoi les gens ressentent cela. Mais moi, j’ai choisi autre chose. »

En ces temps de conformisme, assumer l’espoir comme une discipline me semble relever de la pure rébellion. Et pas seulement, selon l’autre sens du mot discipline, parce que ça devient quelque chose à étudier, à comprendre. C’est sans doute ce qui a poussé Byung-Chul Han1 à publier The Spirit of Hope [L’esprit de l’espoir, pas encore traduit en français. NDLR], qui a la forme d’un livre mais qui est, comme tous les livres qu’il écrit, une boite de médicaments : on l’ouvre pour y trouver des pilules qui nous aident à penser. Comme celle-ci :

« Dans le régime néolibéral, le culte de la positivité fait que la société devient insupportable. Contrairement à la pensée positive, l’espérance ne tourne pas le dos aux négativités de la vie. Il les garde à l’esprit. En outre, il n’isole pas les gens, mais les relie et les réconcilie. Le sujet de l’espoir, c’est un nous. »

CE N’EST PAS DE L’OPTIMISME

Je me réjouis que Han et Kaba, qui sont aux antipodes l’un de l’autre en presque tout (l’une militante pour l’abolition des prisons, l’autre professeur d’université à Berlin) fassent clairement la différence entre l’espoir et l’optimisme.

Mariame Kaba nous apprend qu’avoir de l’espoir, ce n’est pas être optimiste. Il s’agit de croire qu’il existera toujours une possibilité de transformation et de changement, cette conviction n’excluant pas de ressentir de la tristesse, de la frustration, de la colère ou toute autre émotion normale.

En d’autres termes, la pensée espérante ne nie pas les maux du monde ; ce qu’elle nie, c’est qu’ils soient immuables. Han ne nous dit pas autre chose, bien qu’il utilise un langage différent : « Contrairement à l’espoir, l’optimisme est dépourvu de toute négativité ».

Ceux qui le font, et abondamment, ce sont les Trump, Musk, Milei, sans parler de Netanyahou, qui tous ont besoin de développer une rhétorique apocalyptique pour passer pour ceux qui [nous] sauveront. Cela fait un moment que le capitalisme ne nous vend plus d’avenir, mais au mieux un présent plus technologique, plus militarisé et plus déprimant ; c’est pourquoi l’espoir (l’aspiration à quelque chose de différent) les défie. Ils ont besoin de la peur et de la rancœur (le ciment de l’extrême droite) pour que la possibilité d’un changement pour un mieux (l’espoir, ce qui nous fait nous relever quand nous tombons) apparaisse comme étant son antagoniste. Revenons à Han et à ses pilules : l’espoir permet d’échapper à la prison du temps clos sur lui-même.

Je trouve une certaine logique dans la résurgence de l’espoir en tant que discipline et concept, je le vois comme une réaction à des temps qui sont décrits comme désespérés, conformistes et dans lesquels, malgré tout, il y a de la beauté. Il y a une beauté du présent dans les millions de personnes qui descendent dans la rue pour le peuple palestinien, dans les victimes du machisme qui élèvent la voix, dans les volontaires de DANA2, dans la certitude que c’est notre tour de nous battre pour un logement décent pour tous, pour réduire notre temps de travail, pour une vie digne, pour la paix.

De tout cela (et d’elleux), je déduis que dans la vie, dans la politique et dans l’esprit de notre époque, le contraire de l’espoir n’est pas le désespoir, mais le conformisme ainsi qu’une immense paresse.

Parce qu’un présent qui ne rêve pas ne génère rien de nouveau, il ne remet rien en question, et nous savons déjà que le capital absorbe tout ce qui ne le défie pas. C’est pourquoi, face à tant de « on ne peut rien y faire », je choisis, avec Angela, avec Mariame et même avec la religieuse, l’espoir comme discipline.

C’est ainsi que je commence cette année, avec l’intention de prendre l’espoir à la cuillère (comme la lune du poète) ou en gélule, toutes les deux heures. Avec discipline.

- Philosophe et théoricien de la culture allemand d’origine sud-coréenne

- « Les volontaires de DANA » fait référence aux milliers de bénévoles qui se sont mobilisé·es pour venir au secours des sinistré·es du phénomène météorologique de goutte froide (Depresion aislada en niveles alto — soit Dana — en espagnol) ayant entrainé des pluies diluviennes et inondations notamment dans la région de Valence en octobre 2024.

La version originale de la chronique de Marga Ferré (en Espagnol) parue le 6 janvier 2025 sur le site Publico.es est à lire ici : La esperanza como disciplina .

(Traduction : Aurélien Berthier)