Dans Volcan, vous donnez la parole à Camila, jeune Chilienne en plein questionnement sur son désir de donner naissance à un enfant dans le monde actuel. Pourquoi avoir choisi le Chili pour interroger cette question du désir de maternité ?

Tout simplement parce que j’ai habité au Chili pendant un an et demi. Au départ, je suis partie un peu à l’aventure avec mon compagnon. Nous sommes arrivés en 2019, en plein soulèvement social. Ça bougeait de partout. C’était des bruits, des chants, des manifestations. C’était une ambiance absolument survoltée. La population réclamait de vrais changements, il y avait de la rage, des besoins d’exploser les politiques du moment.

Et puis, au Chili tout appelle à tenir la caméra toujours prête. Les murs de la ville sont colorés, il y a des tags partout, les murs hurlent. La nature aussi est très belle, très puissante. Tout était assez cinématographique pour moi. Nous avons commencé tous les deux à filmer, nous ne pouvions plus nous arrêter. Au Chili tout est exacerbé : le patriarcat est plus fort, le néolibéralisme aussi, les changements climatiques se voient à l’œil nu, la violence des rapports socioéconomiques est beaucoup plus prégnante. Tout cela nous donnait encore plus envie de filmer.

Au début nous filmions dans le but d’archiver tous ces moments si importants. Mais en parallèle de ces actions citoyennes, j’avais toujours une question qui me taraudait, celle du désir d’enfant dans le monde actuel. En réalité, j’avais beaucoup de mal à en parler c’était comme un secret qu’on garde dans le creux de la gorge. En Belgique, je rencontrais de plus en plus de femmes, par exemple parmi mes amies, qui me parlaient de ce questionnement. Et cela m’a stupéfaite que de l’autre côté de la planète, au Chili, alors que les droits sont différents, alors que nous n’avons pas les mêmes cultures, on retrouve cependant les mêmes questions globales et structurelles.

Comment avez-vous rencontré Camila ?

J’ai d’abord cherché à rencontrer des femmes qui allaient parler sur ce sujet. J’avais envie de parler de l’avortement et du désir, ou du non-désir, d’enfant. J’ai réalisé énormément d’interviews. Comme nous étions en pleine pandémie de Covid à ce moment-là, cela se faisait beaucoup via Zoom. Le bouche-à-oreille a fonctionné abondamment et Camila est un jour apparue… C’était au cours d’un petit déjeuner qui a duré jusqu’à l’après-midi ! Je la trouvais intelligente et profonde. Je l’ai ensuite filmée en train de danser. Mais aussi en chinchinera [sorte de femme orchestre jouant et dansant dans la rue NDLR]. À noter qu’en principe, c’est une activité réservée aux hommes, mais que Camila, dans un geste féministe, a décidé de s’emparer de cette discipline.

J’ai vu tout de suite qu’elle avait un joli rapport avec la caméra. Car parfois on rencontre quelqu’un de super charismatique, mais une fois qu’on le filme, c’est le blocage total. Avec Camila, j’ai vu quelqu’un qui avait « l’appel de la caméra » et qui s’est terriblement impliquée. Elle m’a fait beaucoup de propositions et a nourri la narration. Elle connaissait et partageait vraiment mes intentions. J’ai pu la filmer dans son intimité, au plus proche de ses émotions. J’ai pu partager les discussions avec ses amies et ses proches. Elle faisait partie intégrante de l’équipe. Et c’est là que s’est développée toute la portée collective du film.

Pourquoi Camila a‑t-elle accepté d’être suivie par votre caméra ?

Elle avait vraiment envie de parler de son histoire d’avortement clandestin, de ce qui lui était arrivé. De parler de ce long processus de tristesse mais aussi raconter la honte, la culpabilisation, le jugement que les médecins lui ont clairement fait ressentir. Elle souhaitait que son expérience, son courage, son vécu parlent et soient utiles aux autres femmes. Camila voulait aussi mettre l’accent sur le non-accès aux soins de santé et à l’éducation au Chili. Des facteurs importants qui ajoutent au fait qu’il est difficile pour elle d’imaginer mettre un enfant au monde. Cependant, malgré son avortement, ce questionnement de désir d’enfant reste toujours bien présent.

Les luttes écologiques et féministes, la défense du vivant et des droits des femmes traversent tout ce documentaire et s’entremêlent…

Oui, on le sent très fort dans le film, notamment dans la ville de Valparaiso, il y a une tension qui vibre. Ça se ressent dans les tags et dans les manifestations féministes et politiques. Il y a un bouillonnement. Et puis dans ce docu-fiction, Camila quitte la ville pour trois semaines et se lance dans un voyage initiatique. Elle s’arrête dans un premier temps en Araucanie dans le sud du Chili, où elle rencontre une femme du peuple autochtone des Mapuches. Cette femme a un point de vue différent sur l’existence et la naissance des enfants. Par exemple, les croyances prédisent que les ancêtres préviendront à un moment qu’il faut arrêter de faire des enfants. Puis dans un deuxième temps, je l’accompagne en Patagonie, où elle va réfléchir seule, aller un peu plus loin dans son intimité. À l’image d’un voyage intérieur.

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à se demander si elles doivent donner naissance à un enfant au vu des conditions actuelles. Qu’est-ce que vous leur souhaitez leur dire ? Quels sont les côtés positifs pour les inciter à franchir le pas et quels sont les freins qui incitent à prendre la décision de ne pas en faire ?

C’est vraiment toute la question du film… Mais il n’y a pas de morale à la fin de l’histoire, je ne le voulais absolument pas. Je ne dis pas qu’il faut faire des enfants ou ne pas en faire, mais j’affirme qu’on doit être libre de choisir. Le film fait surtout prendre conscience que la question existe encore plus aujourd’hui et qu’il y a beaucoup de sous-questions qui en découlent. Que ce soient les questions qui touchent les luttes féministes, écologiques ou sociales. À l’heure actuelle, les injonctions sociales pesant sur ce choix de faire des enfants me semblent totalement désuètes.

Quelles sont les réactions des femmes chiliennes par rapport à l’interdiction de l’avortement ?

Près d’un million de femmes ont participé à la Marea verde [« Marée verte », mouvement social féministe sud-américain dont le droit à l’avortement libre, sécurisé et gratuit est l’une des revendications principales NDLR] pour réclamer le droit à l’IVG face à un gouvernement alors complètement inféodé à l’Église catholique. Cette question est vraiment très épineuse. Le gouvernement de gauche actuel n’arrive pas à faire passer cette mesure et la proposition de référendum sur le droit à l’IVG a été rejetée alors que les femmes veulent avoir le choix. Heureusement, il y a encore de l’espoir que les choses changent.

Comment font les femmes qui veulent avorter au Chili ? Se dirigent-elles vers un pays voisin comme l’Argentine ?

Non, elles le font au Chili. Il existe des réseaux féministes clandestins pour les accompagner dans un avortement. Car sinon, seules trois causes sont retenues pour pouvoir avorter légalement : en cas de viol, en cas de danger pour la mère, ou en cas de danger pour l’enfant – même si dans les faits, c’est rarement pris en compte par la police et que cela dépend fortement de l’idéologie du médecin qu’une femme aura en face d’elle. Ainsi, si le docteur estime que mettre au monde un enfant handicapé ne justifie pas d’IVG, il ne l’autorisera pas. C’est toute la question de l’éthique, de qui peut juger de la pertinence et de la dangerosité pour la femme ou pour l’enfant d’une naissance.

Pensez-vous que la transition démographique mondiale, qui voit une baisse de la natalité, est plus liée au vieillissement ou à la pauvreté plutôt qu’aux questions écologiques qui ne vont qu’en s’aggravant ?

Ça dépend dans quel pays et pour quelle couche sociale. Cela peut être d’ordre économique ou idéologique, mais ce qui est nouveau à mon sens, c’est effectivement le facteur écologique dans le choix d’enfanter ou non. Il va s’amplifier de plus en plus. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai eu envie d’en faire un documentaire.

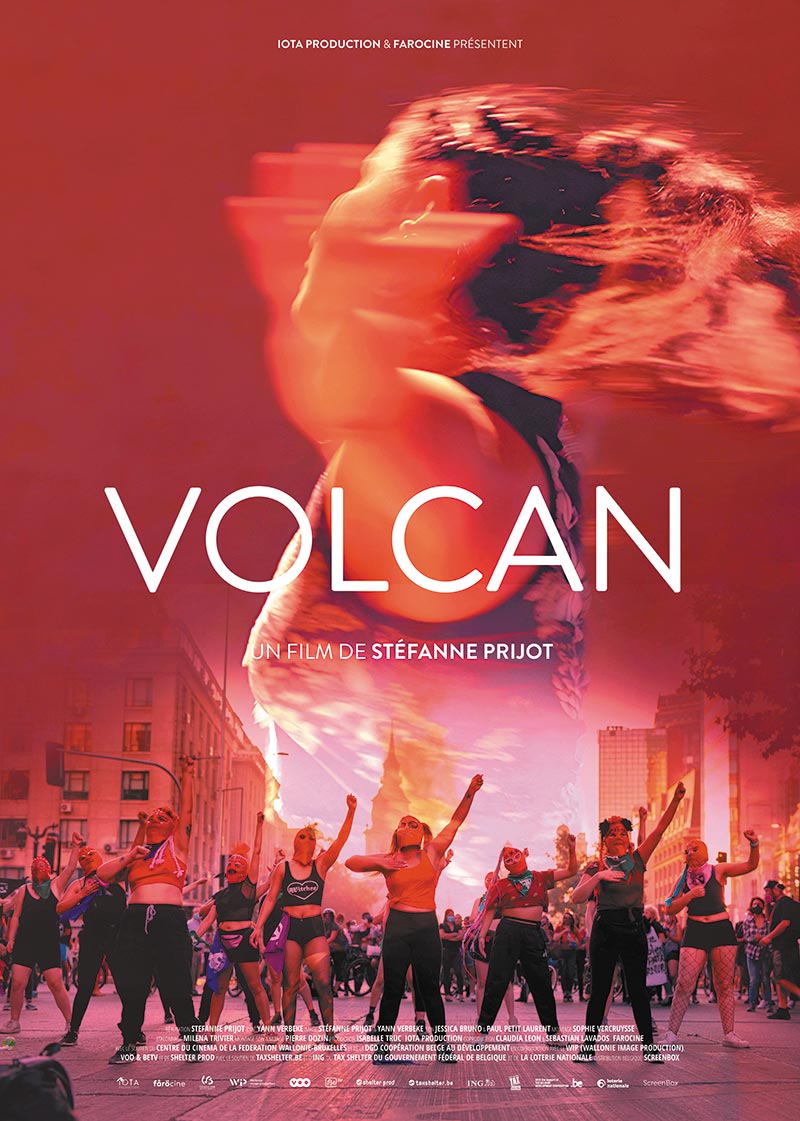

Volcan

Un documentaire de Stéfanne Prijot

Belgique, 68’

Iota production, 2024