Les droits humains des personnes migrantes sont notamment protégés par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951, la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000. Elles interdisent aux États d’expulser une personne vers un pays où il existe un risque réel d’atteinte à ses droits fondamentaux. Ainsi, ne sont pas autorisées les expulsions collectives (expulsions sans individualisation des risques pour les droits humains), les pushbacks (renvoi sans possibilité d’introduire une demande d’asile) ou autres refoulements des personnes en demande d’asile.

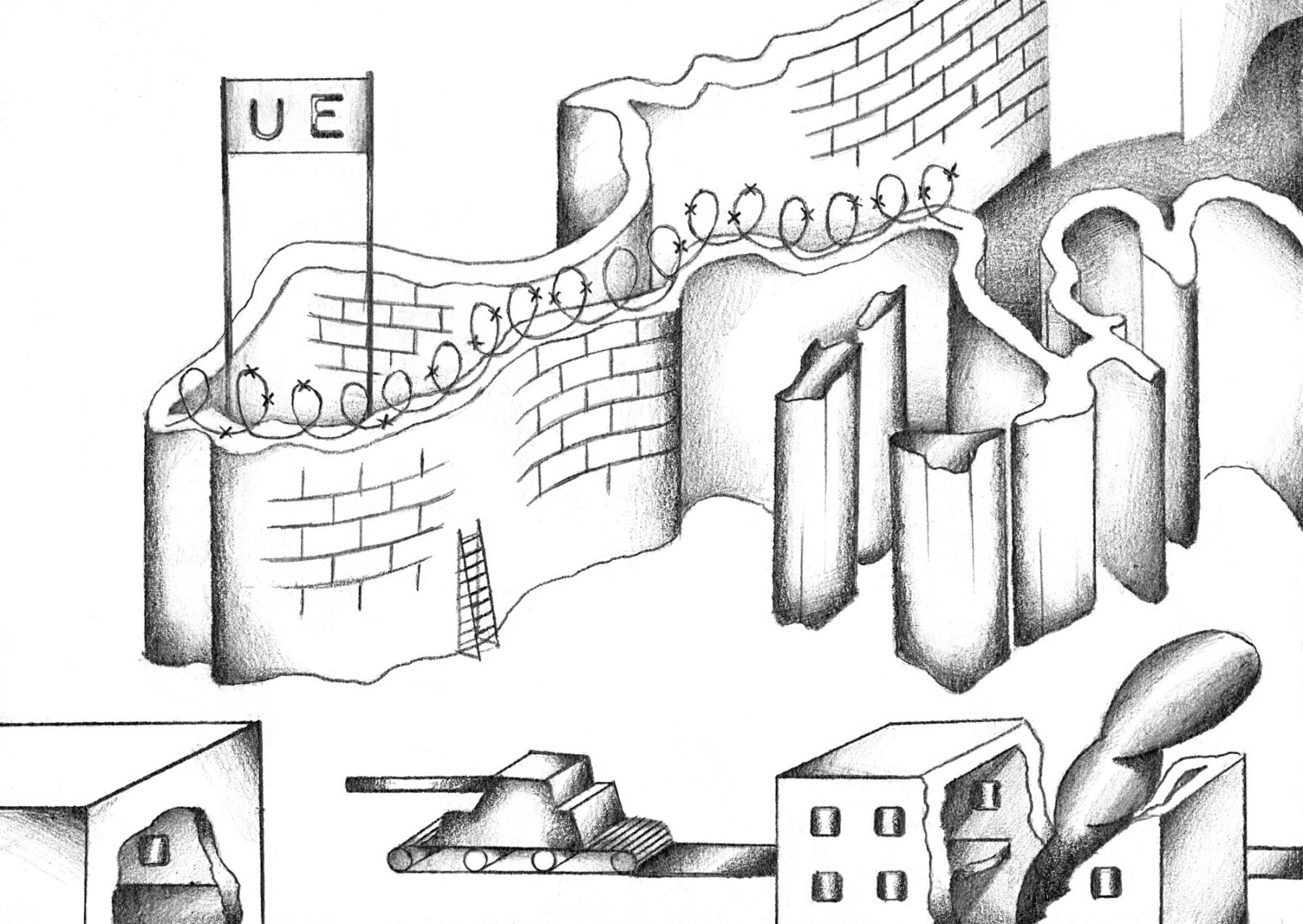

Cependant, la protection des droits fondamentaux des personnes migrantes en Europe est en péril, à la faveur de l’accroissement de gouvernements souscrivant à des idéologies xénophobes et sécuritaires, qui prônent la multiplication des entraves à la circulation des personnes.

Entraves légales sur les routes : faire le jeu des passeurs

Ces entraves peuvent prendre des formes légales, comme, par exemple l’augmentation des possibilités pour les Etats européens de refuser des visas pour motifs familiaux ou professionnels, ou encore l’impossibilité d’obtenir un visa humanitaire pour demander l’asile.

Par conséquent, en l’absence de voies légales et sûres pour demander l’asile en Europe, le franchissement des frontières a lieu de manière illégale, par voie maritime ou terrestre, à l’aide de passeurs peu scrupuleux, dans des conditions engageant souvent la vie des exilé·es : environ 30 000 personnes se sont noyées sur les dix dernières années. Ce recours aux passeurs et à des moyens illégaux pour arriver en Europe sert de prétexte aux gouvernants européens pour adopter davantage de mesures sécuritaires visant à rendre légalement et matériellement le franchissement des frontières encore plus difficile, mettant aussi d’autant plus de vies humaines en danger.

Entraves illégales sur les routes : crimes

L’agence Frontex éclaire ce cercle vicieux. Créée en 2004 par l’Union européenne, son objectif est de surveiller et de contrôler les frontières – et non de mener des opérations de sauvetage. Sur les vingt dernières années, son budget est passé de 6 millions d’euros à 874 millions d’euros pour accomplir sa mission sécuritaire. Elle a cependant été régulièrement accusée de complicité de violation des droits humains des personnes migrantes, en ignorant les signaux de détresse des bateaux en péril, en collaborant à des pushbacks illégaux ou en collaborant avec la Libye où la torture des personnes migrantes est notoire. Son ancien directeur, Fabrice Leggeri, aujourd’hui député français d’extrême droite au Parlement européen est poursuivi en justice pour complicité de crimes contre l’humanité pour avoir couvert des pushbacks.

Au titre des entraves illégales à l’accès au territoire européen, figurent en effet bien des crimes. Par exemple, les journalistes de la BBC et d’Arte ont récolté les preuves que les garde-côtes grecs procèdent de manière massive à des pushbacks violents : au lieu d’introduire les demandes d’asile, les femmes, hommes, enfants et bébés qui arrivent sur les îles de la mer Egée sont kidnappées puis abandonnées sur des radeaux de sauvetages à la dérive vers la Turquie. Plusieurs témoignages mentionnent également des embarcations coulées ou des personnes poussées par-dessus bord.

Supprimer les routes : externalisation des frontières

Les partenariats avec des pays peu scrupuleux en matière de droits humains constituent la « dimension extérieure » de la politique d’asile et d’immigration de l’Union européenne. Cette externalisation des frontières se manifeste de plusieurs manières. D’une part, l’aide au développement et la coopération avec des pays tiers sur les routes migratoires (Niger, Tunisie, Maroc…) sont conditionnées à des mesures pour empêcher les personnes migrantes d’arriver en Europe. Selon la Cour des comptes européenne, l’utilisation du Fonds fiduciaire de l’Union européenne pour l’Afrique, créé en 2015 par l’Union européenne notamment pour lutter contre les causes profondes de la migration illégale, ne s’est pas accompagnée de garanties sérieuses en matière de respect des droits humains. Ces politiques ont pour effet de rendre les routes migratoires de plus en plus dangereuses à emprunter.

D’autre part, cette « dimension extérieure » recouvre aussi d’autres accords avec certains pays, pour qu’ils « sous-traitent » l’accueil des personnes en demande d’asile. Ce procédé est communément appelé le « modèle australien », en référence à l’Australie qui déporte les personnes en demande d’asile dans des îles du Pacifique, où elles sont maintenues dans ces centres de rétention parfois pendant de nombreuses années, dans des conditions inhumaines et dégradantes, afin de dissuader l’immigration illégale. En Europe, le Danemark, le Royaume-Uni et l’Italie ont tenté d’imiter ce « modèle australien » avec le Rwanda et l’Albanie ; les juges européens et nationaux ont cependant déclaré illégaux tous transferts vers ces pays, compte tenu du risque de violation des droits humains encourus par les personnes déplacées de force. L’Autriche et l’Allemagne se sont également déclarées intéressées par cette approche, aussi plébiscitée par le député belge Théo Franken (N‑VA). La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a récemment brisé le tabou en se montrant ouverte à répliquer les pratiques de l’Italie avec l’Albanie…

À l’intérieur de l’Union européenne : solidarité zéro ?

Lorsqu’elles parviennent à rejoindre l’Europe, les personnes qui demandent la protection internationale sont pour l’instant soumises au très critiqué règlement « Dublin ». Celui-ci les oblige à rester dans le premier pays d’arrivée en Europe. Or, les États européens en première ligne sont dépassés et/ou franchement hostiles (Grèce, Espagne, Italie, Hongrie, Pologne…) et n’accueillent pas dignement les personnes en demande d’asile. Les États européens de deuxième ligne (Hollande, Belgique, France…) se refusent à être solidaires : ils renvoient les personnes en demande d’asile vers les pays de première ligne, illégalement lorsqu’il y a un risque qu’elles y soient maltraitées, et violent leurs obligations d’accueil dans l’espoir que les faire vivre à la rue sera suffisamment dissuasif. Ces personnes exilées, quant à elles, sont dans l’impossibilité de choisir le pays dans lequel elles demandent l’asile et se retrouvent expulsées d’un État à un autre, parfois à la rue, sans soins, sans aide et sans protection durant de nombreux mois. En 2015, lors de l’arrivée des personnes fuyant les conflits en Syrie et en Irak, des camps (« hotspots ») ont été créés, notamment en Grèce et en Italie, d’où les personnes en demande d’asile devaient être relocalisées dans les pays de deuxième ligne, par mesure de solidarité pour tempérer l’iniquité du règlement « Dublin ». La Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont purement et simplement refusé de participer, tandis que d’autres pays (à l’instar de la Belgique) n’ont pas entièrement rempli leur obligation de relocaliser les personnes entassées dans ces camps surpeuplés. Elles y sont donc restées en proie à des conditions de vie inhumaines et dégradantes.

Un Pacte qui ne résout rien

Le Pacte européen pour la migration, adopté en 2024 après près de quatre ans de négociations, ambitionnait de résoudre ces tensions. Cette réforme comprend une dizaine de nouveaux instruments juridiques, reprenant cependant beaucoup de règles existantes (comme celles du règlement Dublin) et codifiant certaines pratiques (comme les hotspots) ; ce qui permet de douter de la résolution des tensions. Selon le communiqué de 161 ONG, « cet accord est la continuation d’une décennie de politiques qui ont entraîné la prolifération de violations des droits en Europe. De plus, cela va avoir des conséquences dévastatrices pour le droit à la protection internationale et va mettre en lumière les abus dans toute l’Europe, tels que le profilage racial, la détention arbitraire, et les pushbacks ».

Dans les grandes lignes, en application des nouvelles règles, dès l’arrivée irrégulière d’une personne en Europe, celle-ci sera soumise à une procédure de « filtrage ». Elle sera donc retenue dans l’une des 30 000 nouvelles places en zone de détention « à la frontière » (sur le modèle des hotspots – mais fermés). Ce filtrage aura pour objectif de déterminer son identité, d’enregistrer par quel premier pays elle est entrée en Europe, et de l’orienter vers la procédure applicable : une procédure d’asile accélérée en quatre mois depuis la zone de détention « à la frontière », une procédure d’asile hors de la zone de détention « à la frontière », ou une procédure d’expulsion.

La procédure d’asile « à la frontière » sera systématiquement applicable pour les personnes de certaines nationalité, dont les demandes d’asile sont généralement peu acceptées en Europe (moins de 20 % de reconnaissance). Ce type d’automatisme est hautement critiquable, d’une part, puisque les demandes d’asile faites depuis les lieux de détention ont moins de chance d’aboutir, à défaut d’aide juridique par un·e avocat·e, à défaut d’aide médicale ou sociale suffisante, et ce, dans un délai laissant peu de temps pour se préparer adéquatement ou introduire un recours effectif, et, surtout, dans les conditions abominables des camps ou centres de détention sur le modèle des hotspots ; avec pour conséquence de renforcer la statistique à la baisse. D’autre part, la détention automatique, en particulier des personnes en demande d’asile, est, en principe, interdite au regard des droits humains et du droit européen.

Par ailleurs, le règlement Dublin est maintenu dans les grandes lignes. Pour compenser cette responsabilité supérieure des pays en première ligne, un mécanisme de solidarité obligatoire est introduit. Mais ses modalités sont à la discrétion des pays de deuxième ligne : relocaliser sur leur territoire des personnes depuis les zones « à la frontière »… ou contribuer financièrement à des projets en lien avec l’asile et l’immigration, en ce compris le contrôle des frontières ou leur externalisation. Plusieurs pays ont déjà fait savoir qu’ils ne se soumettront pas aux mécanismes de solidarité (Hongrie, Pologne…).

Enfin, le Pacte prévoit des règles en cas de « crise » et de « force majeure » — deux concepts aux contours si flous que les opportunités politiques de s’en servir ne manqueront pas – en ce compris lorsque les États européens redoutent que la question de la migration et de l’asile ne soit « instrumentalisée » par des pays tiers qui chercheraient à déstabiliser l’Europe. Dans ces hypothèses, des dérogations aux règles pourront rendre encore plus dur le quotidien des personnes en exil : augmentation du délai maximal de détention, augmentation du taux de reconnaissance pour échapper à la procédure « à la frontière », etc.

Le cœur des démocraties modernes saigne

La politique migratoire européenne a donc évolué, au cours des dernières décennies, vers une remise en cause croissante du droit d’asile ; qu’il s’agisse d’assumer de recourir de manière croissante à la contrainte, à la détention et à des procédures expéditives, ou qu’il s’agisse de fermer les yeux sur les stratégies criminelles de dissuasion et sur les autres violations graves des droits humains d’agents ou de partenaires de l’Union européenne. Cette évolution remet en cause, à large échelle, l’égale valeur de la vie d’autrui et de sa dignité humaine.

Or, rappelons-nous que la Convention de Genève relative au statut de réfugié avait justement été adoptée pour permettre aux personnes persécutées de trouver refuge dans d’autres États. Intimement liée à la politique de non-accueil des réfugiés juifs durant la Seconde Guerre mondiale, cette Convention de Genève a contribué à garantir l’effectivité du credo « plus jamais ça ». Désormais, les démocraties modernes seraient fondées sur la primauté des droits humains, en ce compris le droit d’asile, pour empêcher la reproduction des crimes contre l’humanité.

Les positions extrémistes se sont pourtant normalisées au sein de l’Union européenne, remettant frontalement en cause le droit d’asile et les droits humains. Face à ces velléités xénophobes et illibérales, ce sont nos sociétés démocratiques qui meurent dans des camps ou des centres fermés aux frontières de l’Europe et au-delà. Jusqu’où ira-t-on ?

Sibylle Gioe est présidente de la Ligue des droits humains.