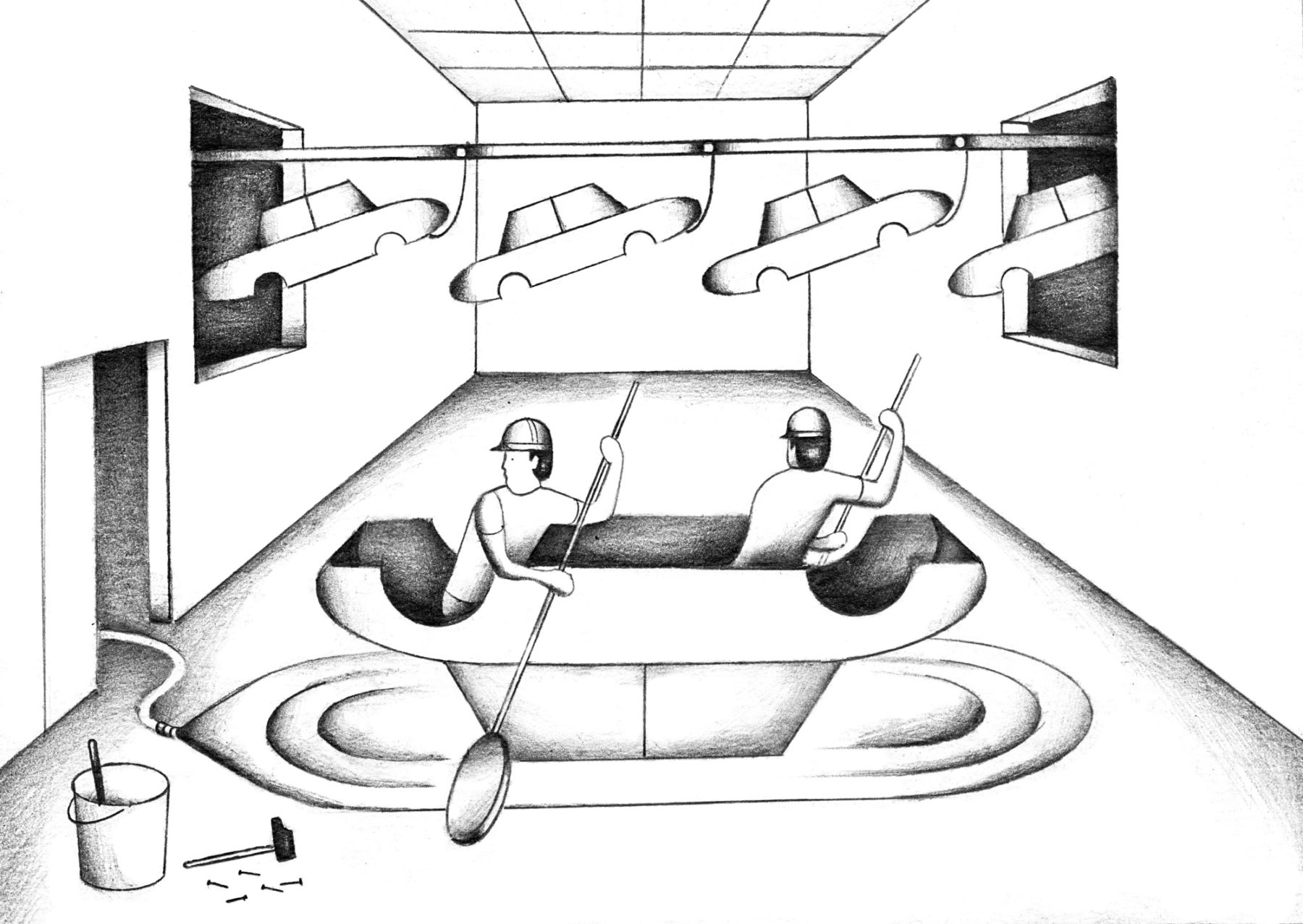

Dans les ateliers et les usines, « faire de la perruque », c’est utiliser les outils, les matériaux et le temps de l’entreprise pour fabriquer des objets destinés à un usage personnel. Une étagère, un tabouret, une pièce de voiture, des armes… On trouve jusqu’à un petit avion en capacité de voler réalisé par un ouvrier d’Air France (immatriculé malicieusement « F‑PRUQ ») dans la riche iconographie proposée par Robert Kosmann pour son ouvrage.

Héritée d’une longue tradition ouvrière, la perruque témoigne d’un savoir-faire, d’un esprit d’autonomie, parfois d’une forme de résistance au travail à la chaine. Mais aujourd’hui, alors que l’industrie se transforme et que les gestes se perdent, que nous dit-elle sur notre rapport à la propriété ? Et que reste-t-il de cette pratique ?

La propriété, c’est du vol (et vice versa)

Pour les tenant·es de l’ordre établi, pratiquement, juridiquement, la perruque peut être assimilée à du vol ou à de l’abus de confiance et, selon les circonstances, valoir à qui s’y fait attraper un licenciement pour faute grave. La petite histoire veut d’ailleurs que le MEDEF (Mouvement des entreprises de France), l’organisation patronale française, ait tenté par deux fois de faire interdire une exposition consacrée à cette pratique qui remet (un peu) en question le droit de propriété des employeur·euses. Mais « qui vole qui ? » ne manquera pas de demander le lecteur ou la lectrice qui, lui ou elle, aime à questionner l’ordre établi.

Pour les tenant·es de la lutte des classes, il est de bon ton de rappeler que l’employeur ne donne pas du travail, mais bien qu’il achète de la force de travail, exactement comme il achète les matériaux à transformer. C’est l’idée que Marx développe dans Le Capital. En échange d’un salaire, le travailleur ou la travailleuse ne vend pas le fruit de son travail, mais seulement sa capacité à produire. Et comme la valeur qu’il génère dépasse le plus souvent la rémunération qu’il reçoit, c’est cette plus-value qui permet à l’employeur d’accumuler du profit. Cette lecture du capitalisme est au cœur de la théorie marxiste : les travailleur·euses créent la richesse, les employeur·euses en profitent (les exploitent).

Dans cette perspective marxiste, le travail en perruque peut être vu comme une inversion temporaire du rapport d’exploitation : le travailleur se réapproprie le fruit de son boulot. On comprend que le MEDEF n’applaudit pas. Mais tous les patrons ne font pas preuve de la même intransigeance face à cette micro-subversion du capitalisme… qui ne fait pas que les desservir. Les rapports de la hiérarchie avec la perruque sont souvent ambigus, remarque Robert Kosmann qui voit la tolérance à cette pratique reposer sur une somme de compromis et de non-dits.

La perruque comme soupape

La perruque a l’avantage de libérer les travailleur·euses, même furtivement, même illusoirement, de l’aliénation – autre concept pilier chez Marx1. Elle leur redonne une prise sur le geste, sur le temps, sur la matière. Dans un cadre où chaque minute est comptabilisée, chaque action normée, chaque erreur sanctionnée, la perruque introduit du jeu. Elle revalorise l’initiative individuelle, et le plaisir simple de fabriquer quelque chose pour soi.

Dans l’usine ou l’atelier, l’ouvrier aliéné ne choisit pas ce qu’il produit, ni pourquoi. Il obéit à une logique extérieure à lui. Avec la perruque, il retrouve la maitrise : il décide, il conçoit, il fabrique. Il devient sujet de son travail, et non simple exécutant. Ce n’est pas un hasard, remarque Robert Kosmann, si les plus belles pièces de perruque sont souvent conservées, montrées avec fierté, transmises, quand elles n’ont pas été commandées directement par la hiérarchie, par exemple pour servir de cadeau personnalisé à l’occasion d’un départ à la retraite. Ces œuvres peuvent ainsi témoigner d’un autre rapport au travail — plus libre, plus humain, plus ancré dans la création.

La perruque est aussi un acte de ruse. Elle joue sur les failles du système, elle glisse dans les interstices de la surveillance. Elle est une manière de dire que tout ne peut pas être contrôlé, rationalisé, optimisé. À travers elle, les travailleur·euses affirment qu’il existe encore un espace de liberté dans les lieux les plus contraints. Et cette liberté, aussi modeste soit-elle, est une victoire. Elle rappelle que le travail peut être autre chose qu’un devoir — il peut être aussi un désir, une fierté, un plaisir. Mais quand elle est tolérée (et le plus souvent elle n’est que tolérée), la perruque fonctionne comme facteur de paix sociale, qui fait aussi entrer le perruqueur ou la perruqueuse dans un système contractuel implicite. En contrepartie de la mansuétude patronale, il est naturellement conduit à exécuter correctement son travail régulier. Le perruqueur est souvent un ouvrier consciencieux, fier de ses compétences — bref, pour le patron, un ouvrier motivé qui lutte à sa façon contre la déqualification et exerce sa créativité…

La perruque au service de l’entreprise

Logiquement, nombreuses sont les entreprises qui ont compris l’intérêt de gagner la créativité de leurs employé·es en leur laissant des plages d’autonomie plus ou moins institutionnalisées. Exemple emblématique : Google et sa règle des « 20 % time » qui, dans les années 2000, incitait ses ingénieur·euses à consacrer jusqu’à 20 % de leur temps de travail à un projet personnel2. La légende veut que la messagerie Gmail et le service de cartographie Google Maps soient les heureux produits de cette libération des initiatives. Mais si les sociétés les plus à la pointe et les plus riches – GAFAM en tête – n’ont pas manqué d’assouplir les conditions de travail de leurs concepteur·ices dans ce sens, ces aménagements ne bénéficient qu’à une infime quantité de salarié·es. Et Robert Kosmann de prendre l’entreprise de téléphonie Orange (ex France Telecom) pour contre-exemple. D’un côté, création d’une fondation (Orange Fab Lab) pour promouvoir l’innovation, le prototypage collaboratif, la culture numérique et l’esprit « start-up ». Et de l’autre, mise en œuvre d’un management autoritaire visant à supprimer des milliers de postes, qui conduira au suicide de 35 salarié·es de l’entreprise entre 2008 et 2009. Ce qui vaudra aux cadres dirigeants un procès retentissant et une condamnation pour harcèlement moral institutionnel symboliquement très forte (jusqu’à un an de prison dont quatre mois fermes).

Entre une intransigeance de principe – portée par les règlements d’entreprise qui autorisent la fouille des employé·es – et une mansuétude pratique, non dépourvue d’arrière-pensées (la perruque jouant un rôle de régulateur social), Robert Kosmann évoque chez les employeur·euses une forme de consentement paradoxal, à la fois contraint et intériorisé. Et de l’autre côté de la lutte des classes ?

Je te tiens, tu me tiens par la perruque

Le regard syndical sur la perruque demeure fondamentalement ambivalent. Loin d’être reconnue comme une pratique légitime, elle est souvent reléguée en dehors du cadre normatif de la morale ouvrière, à laquelle elle échappe par sa dimension informelle et individuelle.

Pour ses détracteurs, la perruque constitue une forme de transgression dérisoire, perçue comme un substitut inoffensif à la conflictualité structurée de la lutte des classes. Sa logique individualiste la rend suspecte : elle détournerait de la grève, éroderait les dynamiques de solidarité et introduirait une forme de collusion implicite avec l’encadrement. Tolérée, elle tend à devenir un complément officieux et discrétionnaire au salaire. Mais cette tolérance est fragile : en contexte de crise ou de rupture du compromis social, la perruque peut soudainement servir de prétexte à une répression patronale brutale et immédiate. Elle fragilise également les syndicats, contraints de mobiliser leurs ressources pour défendre des salarié·es licencié·es pour perruque, au détriment de revendications plus collectives.

Éloge de l’ambiguïté

En résumé, la perruque est ambivalente. Elle brouille les lignes entre travail et loisir, propriété et usage, ordre et débrouille. Elle relève à la fois de la dissidence discrète et du compromis silencieux. Elle est transgression, certes, mais transgression située, tolérée, parfois même souhaitée. Elle ne bouleverse pas l’ordre social, mais elle en perturbe suffisamment les rouages pour réaffirmer une liberté dans l’espace contraint de la production.

Cette pratique illustre une tension féconde : entre contrôle et autonomie, entre répression et reconnaissance, entre aliénation et créativité. En cela, la perruque ne se réduit pas à un simple vol ou à une incartade. Elle dit quelque chose de plus profond sur notre rapport au travail : le besoin d’y trouver du sens, de la fierté, du plaisir — même à la marge, même clandestinement.

Si, dans son livre, Robert Kosmann s’attache essentiellement à raconter la perruque ouvrière, réalisée dans les ateliers et les usines, il n’oublie pas pour autant la perruque dans les bureaux. C’est que, à l’ère du télétravail, de la flexibilité managériale et de l’économie numérique, la perruque ne disparait pas : elle mute. Les machines-outils ont laissé place aux logiciels, les ateliers aux ordinateurs personnels. On détourne un programme, on développe un projet personnel sous couvert d’une tâche professionnelle. Désormais, « faire de la perruque », c’est aussi flâner sur internet, s’informer sur les réseaux sociaux, répondre à un mail privé, mettre en page la rédaction du fiston… Les formes changent, mais l’esprit demeure : réaffirmer une autonomie sur son temps, ses compétences, sa subjectivité dans un cadre de plus en plus flou entre vie privée et travail.

Certaines études3 révèlent que cette micro-dissidence numérique est largement pratiquée, tolérée là encore par le patronat comme une soupape nécessaire à la productivité elle-même. Loin d’être un simple parasitage, ces moments de dérive connectée jouent un rôle comparable à l’ancienne pause cigarette — sans l’odeur ni la nicotine. Peut-être d’ailleurs êtes-vous en train de lire ce texte durant vos heures de travail. Est-ce un vol symbolique commis aux dépens de votre employeur·euse, ou simplement un détour salutaire pour nourrir votre esprit ? Une chose est sûre : Robert Kosmann ne viendra pas vous le reprocher.

- Dans le marxisme, l’aliénation désigne un processus qui voit l’ouvrier·e réduit·e à un rouage interchangeable et privé du contrôle de lui-même, du fait notamment de la parcellisation des tâches.

- Liberté non garantie contractuellement mais qui relevait de la culture d’entreprise assumée. Cette culture managériale connaitra un déclin progressif dans les années 2010 pour devenir beaucoup plus directive.

- Ainsi, une enquête menée en 2016 par l’éditeur de solutions informatiques pour entreprise Olfeo indique que les employé·es passent en moyenne 75 minutes par jour sur internet à des fins personnelles.

Sorti d’usines – La « perruque », un travail détourné

Robert Kosmann

Syllepse, 2018

L’auteur : Luc Malghem est chargé de projet au Centre Librex.