Décoloniser ou mettre en scène la décolonisation

Parler de « décoloniser » un musée est devenu presque banal. Une salle réaménagée ici, une exposition temporaire là, des mots comme « diversité », « inclusion » ou « dialogue » affichés sur les murs. Depuis la réouverture de l’AfricaMuseum en 2018, celle du MusAfrica à Namur ou encore l’exposition When We See Us à Bozar, l’intérêt institutionnel pour la décolonisation semble acté. Pourtant, pour nombre d’afrodescendant·es qui travaillent dans les champs de l’art, de la culture et de l’éducation, cette promesse ressemble davantage à une mise en scène qu’à une redistribution réelle du pouvoir.

Se pose alors une question centrale : qui décolonise ? Les institutions ou les personnes qui subissent encore les effets du colonialisme ? Et comment mesurer ce processus ? Comme l’écrivait Audre Lorde dans The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House1, « les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. » Cette formule résonne fortement dans le champ muséal belge : on ne peut espérer « décoloniser » en conservant les mêmes cadres de pensée, les mêmes circuits de légitimité, les mêmes structures de pouvoir. Rénover des vitrines ou créer un poste « diversité » ne suffit pas à transformer la « maison ».

Prenons un exemple : l’exposition When We See Us, présentée à Bozar cette année, n’est pas née d’une politique interne de diversité, mais de l’initiative individuelle d’une personne de pouvoir — un membre de la famille royale ayant recommandé l’exposition après l’avoir vue en Afrique du Sud. Or, depuis la suppression du Festival Afropolitan, quelle place reste-t-il à la culture noire et africaine dans cette institution ? Une nouvelle responsable « diversité » vient d’être nommée, mais ses missions couvrent avant tout la parité de genre, le handicap, les minorités religieuses, et seulement à la marge les questions raciales. Ces politiques, bien qu’indispensables, profitent peu aux minorités noires.

Le même paradoxe s’observe ailleurs. Ainsi, lorsqu’un musée annonce la première grande exposition solo d’une artiste africaine et que celle-ci est blanche (Candice Breitz, « Off voices » 1er février au 11 mai 2025, au BPS22 de Charleroi)2. Ces avancées, bien qu’importantes, restent ponctuelles. Structurellement, artistes et curateur·ices afrodescendant·es demeurent marginalisé·es.

L’AfricaMuseum : continuité sous couvert de rupture

Impossible d’évoquer la décolonisation sans parler de l’ancien Musée royal de l’Afrique centrale, devenu AfricaMuseum. Institution emblématique d’un imaginaire colonial, elle a longtemps servi à légitimer la hiérarchie raciale dans le récit national. Rénové en 2018 pour plus de 70 millions d’euros, le musée n’a attiré que 106 000 visiteur·euses en 2024 (contre 1,24 million au Quai Branly la même année).

Cette désaffection traduit une politique interne défaillante, marquée par une absence flagrante de renouvellement des profils et des imaginaires. Les postes-clés demeurent occupés par les mêmes types d’expertises — souvent blanches, européennes, issues de la coopération au développement — perpétuant ainsi un entre-soi institutionnel. Les démarches participatives, quant à elles, se limitent trop souvent à des consultations symboliques, sans véritable pouvoir décisionnel accordé aux personnes concernées. La chargée de la programmation culturelle depuis plus de trois ans, Nadia Nsayi a vivement dénoncé et critiqué ces pratiques lors de la publication d’une carte blanche en janvier 20253.

Malgré les promesses de rupture, le dispositif muséal reste dominé par une vision univoque de l’histoire. Les rares innovations – comme la salle « contre le racisme » – se limitent à deux murs couverts d’inscriptions sans contextualisation. L’institution conserve les mêmes logiques de pouvoir, les mêmes voix autorisées.

La position du directeur actuel de l’AfricaMuseum, Bart Ouvry, est à cet égard symptomatique. En invoquant régulièrement « ses amis africains » face à des expert·es de la diaspora, il perpétue une hiérarchie implicite : les « Africain·es du continent », perçus comme plus authentiques, contre les afrodescendant·es belges, disqualifié·es comme « militant·es » ou « émotif·ves ». Cette rhétorique paternaliste illustre parfaitement la typologie de Nicolas Divert : celle de « l’étranger atout », valorisé tant qu’il reste exotique et docile, et de « l’étranger danger », marginalisé dès qu’il conteste l’ordre établi4.

Transposée au champ muséal, cette logique oppose les expertises africaines – jugées légitimes et non menaçantes – aux savoirs diasporiques, relégués au rang de témoignages. C’est la même « maison du maître » que dénonçait Audre Lorde : tant que la parole afrodescendante demeure suspecte ou minorée, aucune décolonisation réelle n’est possible.

Ce système persiste parce qu’il bénéficie du consentement tacite du public, peu enclin à remettre en cause l’autorité symbolique de l’institution. Le public se satisfait du récit selon lequel le musée « travaille avec les diasporas africaines », sans jamais interroger la nature ni la profondeur de cette collaboration. Certains médias renforcent même ce simulacre en interrogeant le directeur sur « comment décoloniser son musée », au lieu de donner la parole aux personnes concernées.

Pourtant, en 2016 déjà, le « groupe des six »5 — composé d’expert·es issu·es de la diaspora — collaborait activement à la conception de l’exposition permanente. Le terme « décolonisation » n’était alors même pas employé ; il a été repris ensuite, vidé de sa portée critique. L’apport du groupe a été effacé du dispositif final : l’institution s’est glorifiée d’avoir « travaillé avec les diasporas », sans mentionner la profondeur ni l’impact de cette contribution.

Résultat : un double effacement — des savoirs et des visibilités — où les commissaires officiels ont hérité à la fois du crédit et de la honte d’un projet resté prisonnier des logiques coloniales.

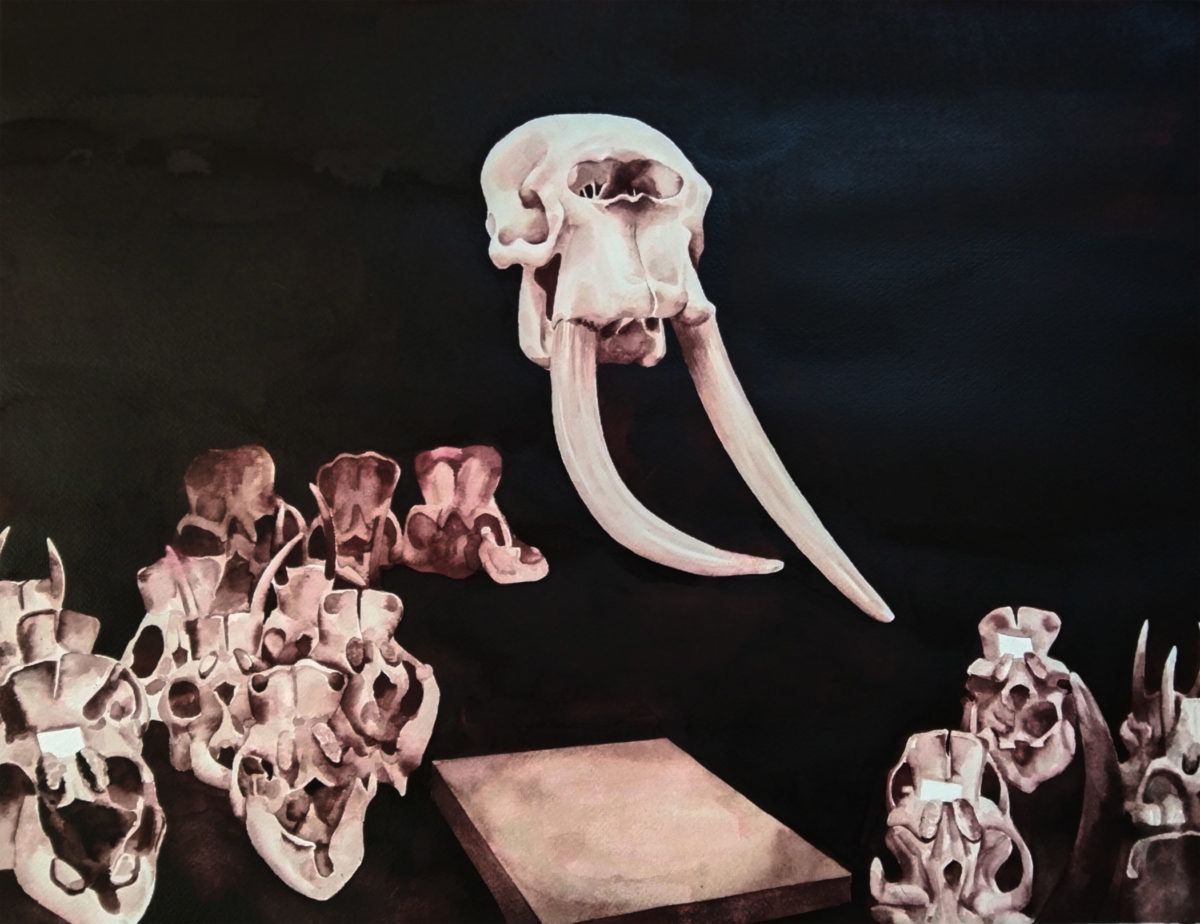

Agnès Lalau, Possession, brou de noix, 2024, Courtesy of Wetsi Gallery — Cette peinture s’inspire d’une photo prise par l’artiste au Musée de Tervuren avant les travaux de rénovations.

Se situer pour comprendre

À présent que le décor est planté, il importe de situer mon propos. En sociologie, expliciter son positionnement est un acte épistémique et politique. Je m’exprime en tant que femme afrodescendante, Belge d’origine congolaise, curatrice indépendante ancrée à la fois dans la pratique et la pensée critique. Mon regard s’inscrit du côté de celles et ceux qui se reconnaissent comme les héritier·es d’une histoire de dépossession, et qui en subissent encore les effets structurels et symboliques.

Je parle aussi depuis le lieu d’une intellectuelle qui mobilise son expérience vécue pour analyser les rapports de classe, de race et de pouvoir dans la société belge contemporaine. Cette position, à la fois incarnée et réflexive, guide ma pratique curatoriale : introduire les enjeux décoloniaux dans l’art et par l’art, pour élargir les imaginaires et ouvrir d’autres possibles.

Comme le rappelle le Pr Dieudonné Kwebe-Kimpele 6, les réparations et restitutions doivent avant tout s’adresser aux chefs coutumiers et aux peuples dépossédés, non à l’État congolais. Ce sont eux les véritables détenteurs des savoirs, des terres et des objets spoliés. Dans cette perspective, les diasporas africaines jouent un rôle essentiel : elles sont aujourd’hui les principales porteuses des revendications de justice et de réparation. C’est donc aussi à elles — à nous — que l’ancien colonisateur doit répondre.

De la colonialité du pouvoir à la colonialité du regard : comprendre les effets du racisme structurel

L’institution muséale ne se contente pas de conserver les traces du colonialisme : elle en prolonge les logiques symboliques. Ce qui s’y joue reflète un système plus vaste où les hiérarchies héritées de la période coloniale structurent encore la société belge. Le racisme ne relève pas seulement d’actes individuels, mais d’un mode d’organisation du regard, de la parole et de la reconnaissance.

C’est dans cette continuité — entre pouvoir institutionnel et regard social — que s’inscrit la colonialité contemporaine : elle façonne les imaginaires, détermine les appartenances, et influence la manière dont les personnes afrodescendantes se perçoivent, se représentent et sont perçues.

Bien que toute personne noire en Belgique soit encore appréhendée à travers un prisme colonial largement façonné par l’histoire du Congo, des nuances existent dans les représentations : les stéréotypes attachés aux personnes originaires d’Afrique centrale et de l’Ouest diffèrent de ceux attribués à celles venues d’Afrique de l’Est. Ces différences ne sont pas anodines : elles produisent des effets concrets dans les trajectoires professionnelles, y compris dans le champ culturel, où certaines origines sont perçues comme plus « acceptables », plus « présentables », voire plus « modernes » que d’autres.

Ce constat révèle un paradoxe : on pourrait s’attendre à ce que les personnes congolaises — issues de la région historiquement la plus liée à la Belgique — bénéficient d’une reconnaissance particulière. Or, c’est souvent l’inverse. Malgré la création d’une Commission spéciale « Congo » au Parlement fédéral, censée examiner le passé colonial et ses conséquences actuelles (mais dont les conclusions ne seront jamais rendues publiques), la Belgique reste éloignée d’un véritable travail de réparation ou de remise en cause structurelle.

Le regard colonial demeure omniprésent. Lorsqu’on parle des « Noir·x·es » en Belgique, c’est encore à travers ce prisme que nous sommes jugé·es, perçu·es et imaginé·es — souvent de manière inconsciente. Frantz Fanon, dans Peau noire, masques blancs7, a magistralement analysé ce processus d’identité imposée, construite par le regard de l’autre et intériorisée par les ancien·nes colonisé·es. En Belgique, cette dynamique perdure : elle influence la manière dont les institutions conçoivent leurs politiques culturelles et la place qu’elles réservent — ou non — aux personnes afrodescendantes.

Le psychologue Luk Vandenhoeck identifie cinq stéréotypes d’origine coloniale qui continuent d’alimenter les imaginaires8 : le Noir comme domestique ; le Noir comme amuseur public ; le Noir comme objet d’évangélisation ; le Noir comme sauvage, non civilisé ; et l’immigré sommé de s’adapter à la norme blanche.

Ces stéréotypes hérités du passé colonial nourrissent encore aujourd’hui les discriminations structurelles et les préjugés persistants à l’égard des différentes communautés noires. Le véritable problème réside dans cette violence psychique et symbolique — souvent invisible et normalisée — du colonialisme contemporain.

L’art contemporain peut contribuer à la décolonisation, à condition que les artistes et curateur·ices afrodescendant·es puissent créer et s’exprimer depuis un espace de liberté et d’autodétermination. Cette autodétermination suppose la création d’espaces indépendants, soutenus non seulement financièrement, mais aussi intellectuellement, par des collaborations avec des penseur·euses, chercheur·euses et militant·es engagé·es. Elle implique également une volonté collective de redéfinir nos propres critères de reconnaissance et de légitimité, au-delà des standards établis par les institutions blanches et européennes.

Cependant, la mise en œuvre de cette vision demeure complexe. Dans la réalité, la plupart des artistes afrodescendant·es doivent composer entre une pratique personnelle, introspective et souvent libératoire, et une pratique commerciale adaptée aux attentes du marché et des collectionneurs. Cette tension est d’autant plus forte en Belgique, où les trajectoires des artistes noirs·es sont marquées par des enjeux psychiques et identitaires hérités de l’histoire coloniale et de l’expérience diasporique.

Il est donc vital de créer des espaces où les personnes noires puissent se déployer pleinement — artistiquement, intellectuellement et émotionnellement — sans être contraintes par des logiques d’assimilation ou de représentation. Car nous ne voulons plus de « projets de façade », ni d’excuses symboliques. Les conséquences des stéréotypes et des assignations identitaires sur le bien-être et la santé mentale des personnes afrodescendantes sont multiples et souvent profondes.

Les analyses de Birsen Taşpınar9, Fatima Zibouh10 et Rachida Aziz11 éclairent particulièrement bien ces dynamiques. Leurs travaux, à la croisée de la psychologie clinique, de la sociologie et du militantisme, mettent en évidence les effets psychiques du racisme structurel en Belgique : le déni de reconnaissance, l’assimilation forcée et le silence intergénérationnel pèsent sur la construction de soi.

Taşpınar parle d’une « injonction au silence » : le silence sur les traumatismes familiaux, sur les discriminations vécues, sur la honte héritée. Grandir en Belgique, pour nombre de jeunes personnes racisées, signifie apprendre à taire ce qui fait différence, à se fondre dans l’image attendue de l’« Autre intégré ». Ce refoulement engendre un sentiment de culpabilité identitaire — celui d’avoir à choisir entre loyauté familiale, reconnaissance institutionnelle et fidélité à soi-même.

L’ART ESPACE DE RESISTANCE ET DE SOIN

Dans ce contexte, la pratique artistique devient un espace de résistance psychique et symbolique. Elle permet de rompre les loyautés invisibles et de transformer la souffrance du déni en affirmation de soi. Mais cette expression s’exerce sous une double contrainte : d’un côté, le regard institutionnel européen attend des œuvres « engagées » mais esthétiquement rassurantes ; de l’autre, un héritage communautaire ou familial qui peut percevoir l’expérimentation artistique comme une trahison.

Cette tension, à la fois intérieure et sociale, rend le parcours des artistes afrodescendant·es plus sinueux — mais aussi plus fécond, sur le plan conceptuel et émotionnel. Comme le souligne Achille Mbembe, l’expérience postcoloniale afrodescendante en Europe reste marquée par une injonction à « n’être rien » : à se rendre invisible dans l’espace public, à se conformer aux récits dominants, à renoncer à sa propre mémoire12. C’est dans cette friction — entre injonction à la disparition et volonté d’affirmation — que s’élabore une grande partie de la création afrodescendante contemporaine en Belgique.

À l’inverse, de nombreux artistes africain·es travaillant depuis le continent évoluent dans un écosystème artistique structuré par la coopération internationale. Les thématiques de la « décolonisation », de « l’écologie » ou du « féminisme global » y sont souvent devenues des mots d’ordre esthétiques davantage que des enjeux vécus. Comme l’a observé Fatima Zibouh, cette instrumentalisation du discours décolonial reflète les attentes des bailleurs de fonds et des institutions européennes.

Ainsi, les artistes africain·es doivent négocier la marchandisation du discours décolonial, tandis que les artistes afrodescendant·es européens affrontent la violence symbolique du regard colonial. Dans les deux cas, la question de la reconnaissance — de soi, institutionnelle, économique — demeure centrale.

Comme le développe Rachida Aziz, ce double constat révèle que, des deux côtés, la liberté de création reste conditionnée : les un·es par les logiques du marché global, les autres par la structure racialisée de la société européenne. Pourtant, leurs œuvres forment ensemble un laboratoire de subjectivités postcoloniales, où s’expérimentent de nouvelles façons de penser et de créer au-delà de la norme blanche.

Dans ma pratique curatoriale à la Wetsi Gallery, je travaille avec des artistes telles que Jessica Lundi-Léandre, Odette Messager, Agnès Lalau et Nelson Louis, dont les pratiques explorent de manière sensible et critique les dimensions psychiques, identitaires et politiques de l’expérience afrodescendante en Occident. À travers leurs œuvres, ces artistes interrogent la mémoire intime et collective, les héritages du colonialisme et les mécanismes d’invisibilisation qui façonnent encore le champ artistique. Leur travail, situé à la croisée de l’introspection et de la résistance, me touche particulièrement : il répond à l’effacement de nos récits et à la fragmentation de nos mémoires. Il montre, explique, raconte — sans revendiquer — et ce faisant, ouvre un espace poétique de réappropriation. C’est à cet endroit précis que la force poétique de l’art, pour reprendre Achille Mbembe, peut s’exprimer dans toute sa puissance : non comme ornement, mais comme acte de réparation symbolique et de liberté retrouvée.

- Audre Lorde, The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House, Penguin, 2018. Ce texte est également paru en français dans le recueil Outsider sister (Mamamelis, 2003).

- Certes, Michèle Magema avait exposé à Extra City (Anvers, 2021, Watermarks, Silent Traces, curatée par Sorana Munsya), mais il ne s’agissait pas d’une rétrospective.

- Nadia Nsayi, « Pourquoi j’envisage de quitter l’AfricaMuseum », Tribune parue dans Actualité.cd, 6/01/2025.

- Nicolas Divert, « L’antagonisme de la figure de l’étranger dans les formations de la mode », Hommes & migrations, 1310 | 2015.

- Le Groupe des Six est un collectif d’expert·es africain·es et afrodescendant·es ayant participé, entre 2014 et 2018, au suivi du processus de rénovation de l’exposition permanente de l’AfricaMuseum. Les relations avec l’institution ont été marquées par des divergences, notamment autour de la question des rapports de pouvoir entre expert·es africain·es et chercheur·euses européen·nes.

- Lors d’une conférence sur le Colonialisme belge organisée par l’ONG Baku Group Initiative qui s’est déroulée à Baku en Azerbaïdjan le 31/10/2025.

- Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Le Seuil, 1952.

- Voir Luk Vandenhoeck, « De l’indigène à l’immigré. Images d’hier, préjugés d’aujourd’hui ? » in Jean-Pierre Jacquemin (dir.), Racisme continent obscur. Le Noir du Blanc, CEC, 1991.

- Birsen Taspinar, « Racisme en de psychologische effecten op het kind » paru sur la plateforme Kinderrechtencoalitie.be, 2015 et De pijn diep vanbinnen. Ouders na racisme-ervaringen, EPO, 2025.

- Fatima Zibouh, Culture, ethnicité et politique. Les artistes issus de l’immigration maghrébine à Bruxelles, Presses universitaires de Liège, 2015.

- Rachida Aziz, Niemand zal hier slapen vannacht, EPO, 2017.

- Achille Mbembe, Sortir de la grande nuit : Essai sur l’Afrique décolonisée, La Découverte, 2010.

Anne Wetsi Mpoma est directrice de la Wetsi Gallery